| 才能教育研究会と信州大学の共同研究に一言 |

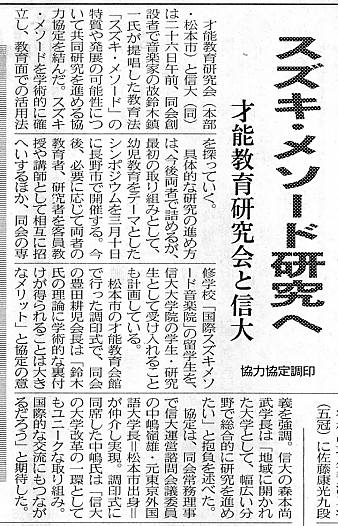

去る1月27日付け信濃毎日新聞は、「スズキ・メソード研究へ」という大見出しと「才能教育研究会と信大

/ 協力協定調印」という副題で、才能教育と信大が鈴木鎮一氏が始められた教育法「スズキ・メソード」の特質や発展の可能性について、共同研究を始める協定に調印したことを報じた。(右記事参照) 去る1月27日付け信濃毎日新聞は、「スズキ・メソード研究へ」という大見出しと「才能教育研究会と信大

/ 協力協定調印」という副題で、才能教育と信大が鈴木鎮一氏が始められた教育法「スズキ・メソード」の特質や発展の可能性について、共同研究を始める協定に調印したことを報じた。(右記事参照)これまで折に触れ鈴木鎮一氏の指導法について、氏がお書きになった本や雑誌への寄稿文、また才能教育のテキスト等を見てきて、いささかその指導原理について疑問を持っていたので、公的機関である国立大学が私的教育機関と手を結んで研究を始めるというこの報道は、少なからぬ衝撃であった。今回この報道を機会に、改めてこの指導システムについて考察を加えてみたが、疑問はますます深まるばかりだ。 著名な教育学者、心理学者の方も指摘されているが、才能教育のように一人の突出した指導者によって創設された組織は、往々にしてその指導者が神格化され、その指導理念が半ば教典のような色彩を帯びる。それにより、宗教団体や一党独裁の共産党政権に見られるように、たとえその教えに誤りがあっても批判を許さない、といった傾向になりがちだ。才能教育にもこの危険性は大いにあるように思う。このような団体との共同研究は、公的学問の府である国立大学には馴染まないのではないか。 私自身は、彼の教育思想の出発点になった「どの子も日本語を自由自在にしゃべっている」という前提に、すでに洞察の甘さがあるように思っている。もしこの部分に学問的研究の不備があるようなら、才能教育が拠って立つ土台そのものが、不安的きわまりないものになるだろう。それでも、国立大学が共同研究に調印したとすれば、その指導システムの優秀性が検証される前から、いわば公的機関のお墨付きを与えたような印象を、一般の人々に与える効果を持つのではないか。信濃毎日新聞の同記事において、豊田耕児会長が「鈴木氏の理論に学術的な裏付けが得られることは大きなメリット」と言われているだけに、やはりと心配になってくる。その点からも、共同研究の是非に関して、事前に慎重な審議が信大内において行われたのか、気になるところである。 もし、この共同研究のプロジェクトが既成の事実として進行してしまうのなら、鈴木氏の理論が是であるという前提に立った研究だけは止めにしていただきたい。学者としての冷徹なまでに客観的な目を持って、せめて私が私の小論文で指摘した多くの基本的な疑問に、正面から取り組んでほしいと願っている。 信大の学生達もこの研究に携わることがあるなら、何の先入観も持たずに若者らしい自由な発想で、研究に当たっていただきたいものと思う。特に才能教育では、「人類の目覚め」だとか、「人格形成」だとか、教育が専門の信州大学教育学部の全学科を持ってしても、やすやすとは口にできないようなことを、いとも簡単にその目的達成の中に含めてきた。このような思想の持ち方に対しても、教育学部としての広い視点で観察することを強く希望している。 もとより私は才能教育に直接携わったものでない。また幼児教育の専門家でもなければ、幼児心理を専攻するものでもなく国語学者でもない。ただ、この研究を行うに当たって、誤りのないように、伝聞に基づく記述は一切行っていない。できるだけ正確を期すために、才能教育のテキスト、鈴木鎮一氏の書かれた様々な書籍や投稿記事を中心に読ませていただいた上での、私の見解である。専門家でない私のような者にも、これだけの問題点が見て取れるということから、鈴木鎮一氏の見方にも誤りがあるかもしれない、観察の手薄なところがあったかもしれない、といった姿勢で見る必要を感じていただければと思う。 この小論文は多忙を極めている中で書いているので、今回発表する内容は私の考えていることの一部を先行して発表する形になるが、お許しいただきたい。また、この種の論文は分かりやすい論理構成になるように、あるいは校正を含めて内容に誤りがないように、しっかりした推敲をするべきところだと思うが、その為の十分な時間が取れない。もし、その点の不備があればお詫び申し上げる。時間が取れれば、未発表の部分の作成・発表と既発表の文の推敲とをする予定にしている。 |