常設展示室のナウマンゾウ復元像ナウマンゾウは、日本を代表する氷河時代のゾウで、いまからおよそ40万年前から生息していて、 およそ2万年前に衰滅しました。化石が発見されている場所は、日本と中国の一部に約180箇所以上あります。 そのなかで最も多くの化石が見つかるところのひとつが野尻湖です。

常設展示室のナウマンゾウ復元像ナウマンゾウは、日本を代表する氷河時代のゾウで、いまからおよそ40万年前から生息していて、 およそ2万年前に衰滅しました。化石が発見されている場所は、日本と中国の一部に約180箇所以上あります。 そのなかで最も多くの化石が見つかるところのひとつが野尻湖です。

![]()

名前の由来・・ナウマンゾウは学名をパレオロクソドン・ナウマンニ(Palaeloxodon naumanni)

といい、Palaeoloxodonとは、古いアフリカゾウの仲間という意味で、Naumanniのナウマンというのは、エドムント・

ナウマン(1854〜1927 ドイツの地質学者)を記念して付けられたものです。(フォッサマグナ・ミュージアム提供)

名前の由来・・ナウマンゾウは学名をパレオロクソドン・ナウマンニ(Palaeloxodon naumanni)

といい、Palaeoloxodonとは、古いアフリカゾウの仲間という意味で、Naumanniのナウマンというのは、エドムント・

ナウマン(1854〜1927 ドイツの地質学者)を記念して付けられたものです。(フォッサマグナ・ミュージアム提供)

四角く角張った横顔とおでこの大きな隆起

ナウマンゾウはどのような形をしていたのでしょうか。一番の特徴は頭の形にあり、横から見ると、四角く やや角張っています。アジアゾウは丸く、アフリカゾウはややとがった三角形です。ナウマンゾウは、おでこ のところが大きく張り出していて、ベレー帽子をかぶったような隆起が目立つのがわかります。

左がアフリカゾウ、右がアジアゾウ

復元されたナウマンゾウ(野尻バイパス)

この張り出しがナウマンゾウの大きな特徴で、前頭頭頂隆起(ぜんとうとうちょうりゅうき)と呼んでいま

す。体の大きさは、背までの高さでオスが2・4m〜2・8mあり、メスは2mくらいで、メスの方が小柄でした。

そして、背中のカーブが肩と腰のところに高まりがあるのも特徴の一つです。また、大きくかなり曲がってね

じれた牙も目立ち、この牙の付け根の部分が幅広く、左右に開いています。

ナウマンゾウはどこで見つかっているのでしょうか?

ナウンマンゾウは野尻湖のほか、日本各地で見つかっています。千葉県印旛沼、北海道幕別町忠類、東京都

日本橋浜町、神奈川県藤沢市などから、まとまった化石が見つかって骨格復元が行われています。瀬戸内海か

らは、おびただしい量の化石が見つかっています。

長野県では、信濃町野尻潮、信濃町柏原、長野市、中野市、上田市、青木村、小諸市、佐久市、佐久穂町、

南牧村、富士見町など、11カ所ほどで発見されています。日本以外にも中国の一部にナウマンゾウとしている

化石が見つかっていますが、日本のナウマンゾウとまったく同じ種であるのかどうかはまだわかっていません。

常設展示室のヤベオオツノジカの復元像ナウマンゾウが野尻湖にいた時代には、オオツノシカ、ニホンシカ、ヒグマ、ヤマドリ、ヒシクイ、ウサギ、ネズミなどの動物がいました。とくにオオツノジカの化石はナウマンゾウの次に多く見つかっています。

手の平をひろげたような大きな角(掌状角)が特徴で右の端から左の端まで、およそ1.8mあります。このような大きなシカがたくさんナウマンゾウと同じ時代を生きていたのです。

常設展示室のヤベオオツノジカの復元像ナウマンゾウが野尻湖にいた時代には、オオツノシカ、ニホンシカ、ヒグマ、ヤマドリ、ヒシクイ、ウサギ、ネズミなどの動物がいました。とくにオオツノジカの化石はナウマンゾウの次に多く見つかっています。

手の平をひろげたような大きな角(掌状角)が特徴で右の端から左の端まで、およそ1.8mあります。このような大きなシカがたくさんナウマンゾウと同じ時代を生きていたのです。

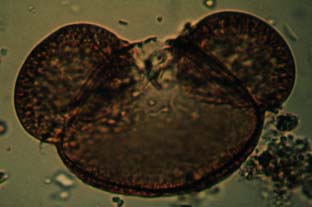

花粉化石の写真これは今からおよそ3万年前の花粉の化石です。けんびきょうで見たもので、大きさは100分の1ミリメートルあります。このような花粉の化石がナウマンゾウのいた時代の地層からたくさん見つかります。これで、4万年前にはどのような植物がしげっていたかを知る手がかりが得られます。当時は今より平均気温が 4〜5度くらい低い氷河時代であることがわかり、 いまでは、研究がすすみ氷河時代の環境がどのように変化してきたかが詳しくわかってきました。

花粉化石の写真これは今からおよそ3万年前の花粉の化石です。けんびきょうで見たもので、大きさは100分の1ミリメートルあります。このような花粉の化石がナウマンゾウのいた時代の地層からたくさん見つかります。これで、4万年前にはどのような植物がしげっていたかを知る手がかりが得られます。当時は今より平均気温が 4〜5度くらい低い氷河時代であることがわかり、 いまでは、研究がすすみ氷河時代の環境がどのように変化してきたかが詳しくわかってきました。