長野市中御所岡田町166-1

TEL026-224-6517

長野県日中友好協会のホームページへようこそ

第1部の司会を大月良則・県日中友好協会理事長が務め、井出康弘・県中小企業団体中央会専務理事の開会あいさつに続いて、西堀正司・県日中友好協会会長が主催者を代表して、「本年、中華人民共和国建国75周年を迎えた。中国は急速な変化と発展を遂げ、国際社会において重きをなしている。日中国交正常化から52年を経過し、日中関係は様々な困難や課題に直面している。激動する世界にあって、日本も、米国も政権が変わり不確かな状況にある。宮本雄二先生を講師に迎え、平和で安定した日中関係を築くためにはどうしたらよいかをともに考えたい」とあいさつしました。布施正幸・県日中副会長が講師の宮本先生を紹介し、講演に入りました。

◇宮本雄二先生の講演「新しい時代の新しい日中関係構築は可能か」

宮本先生は冒頭、長野県が歴史を踏まえ中国との関係を大切にし地方民間交流に力をいれ全国の模範的な交流活動を進めてきたことに敬意を表したいと述べ、激動する国際情勢の中で、これからどのように新しい日中関係を築いていくべきかについて、深い洞察に富むお話をしていただきました。(概略下記参照)

<はじめに>

私が当たり前と思っている中国の現状をお話しするとびっくりされることがある。日本の皆さんに中国の現状をお伝えすることが重要だと思うようになった。相手のことを理解しないとどのように付き合うのかがわからない。相手のことをとことん知ることは重要だ。経済も外交も同じだ。

<変わり続ける中国>

中国は中華人民共和国成立75周年を迎えた。この間紆余曲折はあったが大きなな成果を上げた。日本も支援したが、中国人自身が良くやった。過去の連続の中に今の中国がある。中国革命が成功し中華人民共和国が成立した。毛沢東の急進路線(文化大革命などの極左路線)は挫折し中国は混乱に陥ったが、鄧小平は改革開放路線で市場経済を導入し経済を大きく発展させた。しかし腐敗汚職などの問題も深刻化した。習近平は胡錦涛の解決できなかったこれらの問題にメスを入れ、党の指導体制の強化をはかり、「中国の夢」を実現しようとしている。世界大国となり国際社会の発言権も増大し3期目以降の長期政権体制を確立したように見えた。しかし現在、習近平路線が挑戦を受けている。ゼロコロナ政策は、コロナを抑え込んで経済への打撃を最小限に抑え成果を上げたとされたが、国民の信任を揺るがす事態を引き起こし、ゼロコロナ政策は突然終結した。さらに米国との対立も付け加わり経済の復活がうまくいかない。習近平の経済思想は「中国の特色ある社会主義市場経済」であり、中国的ガバナンス=すべて党が指導するということになるが、市場との対話は上手ではない。(胡錦涛時代までは、政治は経済に手を出さず市場原理に任せた。)習近平路線は曲がり角に立っており中国は現在少しずつ軌道修正しつつある。

この問題にメスを入れ、党の指導体制のタガをはめさらなる経済発展に導いた。GDP世界第2位となり国際社会の発言権も増大し3期目以降の長期政権体制を確立した。しかし現在、習近平路線が挑戦を受けている。ゼロコロナ政策は、コロナを抑え込んで経済への打撃を最小限に抑え成果を上げたとされたが、国民の信任を揺るがす事態を引き起こし、ゼロコロナ政策は突然終結した。さらに米国との対立があり経済の復活がうまくいかない。習近平の経済思想は「中国の特色ある社会主義市場経済」で中国的ガバナンス=すべて党が指導するということになるが、市場との対話ができていない。(胡錦涛は、経済に手を出さず市場原理に任せた。)習近平路線は曲がり角に立ち中国は現在軌道修正しつつある。

<世界を変えた中国の成功・発展と新たな問題>

米国は中国を自分を超えることのできる初めての挑戦者ととらえられている。この点、民主党も共和党も変わらない。戦後の世界秩序をリードしてきた米国の相対的な力の低下が進み、習近平は鄧小平の韜光養晦(とうこうようかい)路線(才能を隠し時期を待つ)を放棄して、米国との対等の大国関係を目指している。トランプの米国は自国第一主義、世界への関与からの撤退を志向するが、米中関係の緊張は続く。米欧民主主義国の社会の劣化、グローバルサウス諸国の自信と自己認識の変化が進んでいる。中国は中国式歴史認識からくる過剰な自意識、すべてにおいて過剰に反応する。中国は自身ではそんな自覚はないが、東シナ海や南シナ海の島はもともと中国のものなのに、他国に占拠されていると思って行動しており、相手から見ると覇権主義だと映る。

<日中はどういう国際環境におかれているのか>

日本と中国の発展を支えてきた戦後の国際秩序が動揺している。トランプの米国は、多国間主義からの離脱、保護主義(反自由貿易主義)など戦後の国際秩序(第3次世界大戦を防ぐための国際連合憲章、平等・平和、自由貿易等)を否定しようとしている。ヨーロッパも極右民族主義の台頭など一昔前のヨーロッパでなくなってきている。国連の一層の弱体化、ロシア、イスラエルの戦後国際秩序への正面からの挑戦、保護主義の台頭と世界のブロック経済化が進んでいる。歴史を振り返ると第1次世界大戦後の世界経済恐慌の後、経済のブロック化が進み、ナチスや日本の軍部などが台頭し、第2次大戦へ突き進んだ。1930年代の再来となるのか?弱肉強食の「ジャングルの掟」の時代に戻るのか!今分岐点に立っている。

世界の軍事衝突、特に米中の軍事衝突は世界の破滅につながる。

米中の軍事衝突の可能性はあるのか?中国は「1つの中国」の原則で台湾の独立は許さない。李登輝政権の時ミサイル演習を行い激しく反発した。クリントンは空母を派遣する一方「1つの中国」を守ると述べた。その後中国は米国と対抗するため軍備を増強し空母も所有しこれに対抗できるようになった。米国は州兵レベルでは台湾の軍隊の訓練を行っている。トランプは台湾支援を強化するだろう。米国が介入すれば日米安保条約によって日本も巻き込まれる。そうならないようにすることが日本の最重要課題だ。日中は関係が悪いときほど緊密な意思疎通を図る必要がある。最近、秋葉(国家安全保障局長)・王毅(外交部長)会談が行われた。最低限、信頼関係を保ち、意思疎通を図っていくことが重要。来年はハイレベルの日中対話が復活する。李強首相の来日、日本首相の訪中などが実現するだろう。石破政権は長続きしてほしいと思う。

トランプは米国第1主義で予測不能のところがあるが、米国憲法の規定によりトランプの3選はない。、4年間国際社会はこれに耐え教訓を活かすことが必要。米国の力は落ちており世界は米国の思い通りにならず相談せざるを得ない。ヨーロッパは極右、自国第1主義の台頭がみられる。日本は、相対的に見て安定した道を歩んでいる。

<新しい時代の新しい日中関係とは>

中国はどうか。中国は国連重視、国際法と自由貿易など現行の国際秩序を守ろうという立場だ。そうすると、日本と共通点がある。日中が手を結ばなければならないことになる。すなわち「戦後国際秩序の護持と発展」これは日中の「戦略的互恵関係」の意味するところでもある。日中両国は、同じ志を持った「同志国」を糾合し「戦後国際秩序の護持と発展」のために、努めなければならない。そのためにも安定した日中の平和、友好、協力関係を構築すべきである。日中は軍事安全保障、政治外交、経済、文化民間交流の各分野において必要かつ適切な対応をすべきである。日本の民間組織は、日本社会の対中認識の改善に最大限の努力をすべきだ。

◇宮本先生を囲んでパネルディスカッション

講演後、宮本先生を囲んで濱田州博諏訪東京理科大学長・前信州大学学長、足立正則飯山日中会長・前飯山市長をパネラーに、西堀正司・県日中会長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。

講演後、宮本先生を囲んで濱田州博諏訪東京理科大学長・前信州大学学長、足立正則飯山日中会長・前飯山市長をパネラーに、西堀正司・県日中会長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。

濱田氏:中国と大学間交流をしているが、中国の大学は大きく変化している。信大留学したメンバーが留学生同窓会などを通じて交流しているケースもある。

足立氏:飯山市長の時、深圳市福田区と2000年以降、教育、卓球交流などを行ってきた。交流を通じて中国社会の状況変化を感じた。

西堀会長:河北省を訪問した際、長野県に留学し帰国後、河北省の行政、医学、農業などの分野で活躍している皆さんと懇談した。活躍ぶりに感心した。先ごろ広東省から農業と観光資源調査の団が来県した。交流に積極的だった。在日中国人は108万人に上る。大学卒業後の就職困難などの問題もあり、留学生も増加傾向にある。グローカル(グローバル+ローカル)の時代になり、国際交流においても地方が活躍する時代を迎えている。

宮本先生:若い世代の失業率は高く、留学希望者も多い。日本としては中国人材の活躍を期待できる。(EV車の過剰生産問題と環境問題について)EV車は新規産業として一挙に多数が参加し、今でも100社位は残っている。激しい価格競争の事態となった。淘汰が進み、資本力の大きい企業が残っていくた。環境問題は大変難しいが、化石燃料依存から太陽光発電、風力発電、原子力発電などにシフトさせている。北京など青空が戻ってきた。(中国経済の現況、不動産バブル崩壊や失業問題について)統計だけでなく、現場感覚を大事にしている。政府の政策だけで判断するのでなく、経済人や街の人の声を聞いて判断している。不動産バブル崩壊への対処では世界の先例を研究している。政府は財政的に余力はあるがなかなか手を出さないできた。ここにきてテコ入れをしたようだ。企業家精神を尊重する方向に戻した。問題は、社会の雰囲気を変える結果を出せるかどうかだ。GDPは世界第2位、生産力製造業は第1位、人口は第2位、中国の活力は衰えていない。中国の人と物と金が日本に来る時代になった。(日中関係)90%弱が中国に好感が持てないという一方、6,7割が対中関係は重要だと考えている。このことを踏まえて、対中認識の改善に努めていくべきと思う。

第2部の祝賀パーティーは中沢保範・県日中事務局長が司会を務め、更科伸彦・県商工会議所連合会事務局長が開会あいさつ。西堀県日中会長のあいさつに続き、稲玉稔県国際担当部長、勝山秀夫県議の祝辞の後、川原一祐松本歯科大学長の音頭で乾杯し、なごやかに懇談交流しました。岡村重信前県経営者協会事務局長が締めのあいさつを行い、懇親会が終了しました。

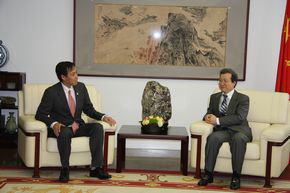

長野県と中国大使館の共催で、10月10日、午後6時から8時30分まで中国大使館で初の長野県・中国友好交流会が開かれました。この会は、長野県内の日中友好交流関係者と在京の中国関係者との交流を通じ、相互理解の促進等を図るとともに、長野県の魅力を中国に向けて発信する貴重な機会でもあります。

長野県と中国大使館の共催で、10月10日、午後6時から8時30分まで中国大使館で初の長野県・中国友好交流会が開かれました。この会は、長野県内の日中友好交流関係者と在京の中国関係者との交流を通じ、相互理解の促進等を図るとともに、長野県の魅力を中国に向けて発信する貴重な機会でもあります。

交流会には長野県側から阿部守一県知事、長野県日中友好協会、中国と友好関係を結ぶ市町村、中国の大学と学術協定を結ぶ大学関係者、中国とのスキー交流関係者、観光事業者等の長野県企業関係者、県内大学生ら60余名が参加し、中国側は、呉江浩駐日中国大使、経済貿易関係者、航空会社関係者、華僑華人企業・団体、文化観光関係企業・団体、中国人留学生など50名余が参加し盛大なものとなりました。

阿部知事は、呉大使の温かいおもてなしに感謝した後、「昨年河北省を友好県省40周年で訪中し、観光、スキー卓球、学生交流をはじめとした各分野の交流を今までの成果の上に立って今後も継続発展させていくことを約束した。中国大使館のご支援あってのことと思っている。未来に向けてより深い交流を進めていきたい。長野県は県日中友好協会はじめ官民協力しての交流に特徴がある。今後共、中国の皆さんとの積極的な交流を進めていきたい。日中両国の政府レベルの交流を支える地方民間交流、心の通う顔の見えるあたたかな交流、信頼関係増進のために先頭に立って尽力していきたい。長野県と中国との関係がより良くなっていくことを心から願っている」とあいさつしました。山岸喜昭県議会議長、羽田次郎参議院議員が来賓として祝辞を述べました。

中村徹県企画振興部長より長野県の概況説明、長野県と中国の友好交流の歩みが紹介され、続いて、加藤浩県観光スポーツ部長より長野県の観光紹介、山浦義晴営業局次長より郷土食、酒、味噌、果物などの紹介が行われました。

続いて、河北省や雲南省との学生交流の報告が長野県立大学の柳沢奈々子さん、西尾美由さん、小林美月さん、長野大学の内藤武さんによって行われました。

王家馴在日中国企業協会会長が中国側来賓を代表してあいさつし、「大使のおっしゃった様に、今後長野県を重視していきたい。長野県は豊かな自然、優れた人材を有している。白馬や野沢温泉などを訪れたことがあるが素晴らしかった。長野県の産業、観光など発展に貢献していきたい。北京オリンピックの聖火リレーの思い出もある。チャーター便も実現し観光旅行も進めたい。現地を訪問して相互に理解を深めていきましょう」と述べました。

第2部の懇親会では、おいしい中華料理とともに長野県側からもワインや日本酒、旬の果物、おやきなどの郷土料理が準備されていて、好評でした。また西原さんのそば打ちパフォーマンスには大きな拍手が送られました。会場のここかしこで和やかな語らいが続きました。大使や知事の周りには参加者が次々と集まり記念撮影が行われました。予定時間は瞬く間に過ぎ、最後に締めのあいさつを布施正幸県日中友好協会副会長が行い閉会となりました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月12日、長野市内の犀北館ホテルで第48回定期総会を開き新年度の事業方針などを決めました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月12日、長野市内の犀北館ホテルで第48回定期総会を開き新年度の事業方針などを決めました。総会で、夏目潔会長は、「国際情勢は激動している。米中対立もアメリカの大統領選の行方によりさらに激化する可能性も指摘されている。中国のIT、EV分野の”補助金”などが欧米から問題視されるなど、デカップリングの傾向が出てきており日中関係も影響を受けている。一方、昨年からコロナ禍が平穏化する中で阿部知事の訪中など交流が再開された。様々な問題はあるが、民間交流・経済交流を基礎に相互信頼関係をはぐくんでいきたい。本総会には日本河北総商会の代表も出席いただいており、当会にご入会いただけることとなった。ご協力いただきながら、河北省とも、経済交流の促進に努めていきたい」とあいさつしました。

木下育夫・県産業労働部産業政策課長、金子繁三・県日中友好協会副会長が来賓としてあいさつし協議会の活躍に期待しました。

2023年度の事業報告と決算を承認した後、河北省はじめとした中国との経済交流の促進、県友好訪中団派遣協力、講演会の開催、中国建国75周年記念事業への協力、観光客誘致協力などの24年度の事業計画・予算・役員改選などを決めました。

総会終了後、郭旭傑中国大使館経済参事官が「中国事情と日中経済交流の課題」と題して記念講演しました。ーー中日両国は一衣帯水の隣国で、日本にとって中国は最大の貿易相手国。サプライチェーンなど深い関係を持っている。昨年11月の習近平・岸田会談、5月の日中韓首脳会談の折の李強・岸田会談では戦略的互恵関係を再確認した。協力の潜在力は大きい。来日前中国で30年にわたりマクロ経済を管理している発展委員会で勤務してきた。日本の経済界の皆さんも日中経済交流を大切に思っていることを承知している。長野県の優れた特徴を生かして精密機械、グリーン関連など交流を発展させていただきたい。多くの皆様に大きな変化を遂げている新しい中国を見に来ていただきたい、などと語りました。

最後に、祝賀パーティーがおこなわれ交流懇親を深めました。東京から参加いただいた日本河北総商会の魏紫峰会長や葛欣常務副会長は、「長野県と河北省は親戚のように親しい間柄。私たちも協力して両県省の発展に貢献していきたい。」と述べました。経済交流や友好交流談議に花が咲きました。

第27期第6回日中関係を考える連続市民講座が4月20日、日中友好センター教室において開かれ、松本大学大学院教授で中国経済や地域中小企業の研究が専門の兼村智也先生が「新たなステージを迎える日中ビジネス」と題して講演しました。講座には約20人が出席し熱心に聴講しました。

第27期第6回日中関係を考える連続市民講座が4月20日、日中友好センター教室において開かれ、松本大学大学院教授で中国経済や地域中小企業の研究が専門の兼村智也先生が「新たなステージを迎える日中ビジネス」と題して講演しました。講座には約20人が出席し熱心に聴講しました。兼村先生は、次のように述べました。

①長野県の中国進出企業数の推移は、2022年6月で180社(香港除く)でピーク時2012年に比べ32.1%減となっている。その理由は、人件費の高騰や環境規制強化などにより「輸出基地」としての優位性が低下、国家安全に関わる戦略物資の輸出規制、データ管理の強化、ゼロコロナ政策の後遺症、生産拠点の移設・分散、取引先の動きと連動しての撤退などがある。

②今後1~2年の事業展開の方向性は、拡大が45.5%のなか、中国は27.7%で初めて3割を下回る。ASEANが中国を上回っている。八十二銀行は香港支店を廃止してシンガポールを支店に昇格。(香港情勢の変化を踏まえた動き)

③中国自動車産業のEV化の進展に伴い、日経メーカーの販売台数が伸び悩み→県内自動車部品関連メーカは中国依存を減らしている。残存者利益を求めるメーカーや、日本からの外注先として位置付けるメーカーも(信頼できる中国人幹部に経営を移管)。

④まとめ:政治的+経済的影響で長野県進出企業の業績は低下。中国でビジネスを継続する企業は経営を信頼できる中国人に任せ、かつ切り離し可能な分業体制を構築して対応している。

講演終了後、対中貿易が依然として対米貿易を上回っている現状(日中貿易は日米貿易の1.3倍)について、中国市場の魅力について、中国から見た日本などについて質問や意見が活発にだされました。

第27期講座はこれで終了し、来期は11月からスタートする予定です。ご協力ありがとうございました。

2024年日中友好新春講演会・新年会を開催(1/23) 2024

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は1月23日、2024年日中友好新春講演会・新年会を長野市内のホテル犀北館で開きました。友好協会会員や各団体関係者ら100余名が出席。新年会はコロナ禍の平穏化に伴い、4年ぶりの開催となり、和気あいあいの雰囲気の中、日中の友好交流の推進を誓い合いました。

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は1月23日、2024年日中友好新春講演会・新年会を長野市内のホテル犀北館で開きました。友好協会会員や各団体関係者ら100余名が出席。新年会はコロナ禍の平穏化に伴い、4年ぶりの開催となり、和気あいあいの雰囲気の中、日中の友好交流の推進を誓い合いました。

西堀正司・県日中友好協会会長代行は、「日中友好の立場で体制の違いを乗り越え、協力してアジアや世界の平和への貢献と緊張緩和を目指していきたい。地方民間交流の推進の年としたい」とあいさつ。来賓の阿部守一知事は、県と河北省の友好提携40周年に合わせて昨年夏に同省を訪れたことに触れ「顔の見えるしっかりとした信頼関係の構築が大切なことを実感した。今後とも皆さんとともに地方交流を継続推進していきたい」と述べました。また、若林健太・篠原孝・井出庸生(代)・中川宏昌(代)の各代議士、平井利博長野大学理事長、山本格日銀松本支店長、経済界、労働界、県国際交流課長、県産業政策課長、山ノ内町・松川村・白馬村の代表、王昌勝県華僑総会会長、夏丹長野孔子学堂中国側責任者ら各界来賓が出席し日中平和友好の重要性を語り、新年の友好交流発展に期待しました。

新年会に先立って、(公財)日中友好会館中国代表理事の黄星原氏が「日中関係の歴史・現状と課題」と題して記念講演しました。国交正常化以来の日中関係の推移を振り返りながら、“日中対立と対話の併存時代”にあって、コロナ禍で途絶えた日中交流の早期再開などを訴えました。黄先生は、日本大使館勤務や中南米などの大使を歴任され、中国人民外交学会副会長兼秘書長を務められるなど、国際的視野にったって日中関係を論ずるなど活躍しています。中国の現状に理解を深め、日中両国が今後、相互信頼を深め協力提携しアジアと世界の平和と繁栄に貢献していくにはどうしたらよいかをともに考える良い機会となりました。

講演の要旨は次の通り。

|

一、 一、日中関係は3つの段階に分けて推移して来た。 ⑴ (1)第一段階は1972年から1992年「日中友好の時代」:三千人の青年大交流、「国際的なバランス感覚」を持った政治家の存在。 ◎日中共同声明や平和友好条約などの四つの政治文書は日中関係発展の異なる段階において長期的かつ安定した中日関係発展の必要性、重要性、基本原則を全面的かつ深く述べ二国間関係を発展させるための具体的かつ重要な戦略を提示していた。

⑵ 朝鮮半島が韓国政府の「一辺倒」政策により再び緊張状態になる。 ⑶ 経済貿易の発展が日中両国の「政冷経寒」を防ぐ。 ⑷ コロナ禍で途絶えた日中間の交流を早期に再開する。 ⑸ 環境づくりはどうすればいいか。 四、 日中関係の未来に向けて改善への提言 ⑴ 方向が未来を決めることを理解すること。⑵ ウィンウィンを堅持して経済協力を推進すること。 ⑶ 人的交流を深化させること。 ⑷ きちんと危機を管理すること。 |

日中平和友好条約45周年と長野県河北省友好県省締結40周年を記念して阿部守一知事を団長に西堀正司県日中友好協会副会長を副団長とする長野県日中友好訪中団一行60名は7月31日から8月4日まで、北京市と河北省石家庄市などを訪れました。台風5号の影響による洪水被害が広がる中でしたが、中国側の適切な対応により友好と親善を深めることができました。

日中平和友好条約45周年と長野県河北省友好県省締結40周年を記念して阿部守一知事を団長に西堀正司県日中友好協会副会長を副団長とする長野県日中友好訪中団一行60名は7月31日から8月4日まで、北京市と河北省石家庄市などを訪れました。台風5号の影響による洪水被害が広がる中でしたが、中国側の適切な対応により友好と親善を深めることができました。

北京市では、北京市長や中国スキー協会、中国人民対外友好協会、中日友好協会を表敬し、懇談しました。またウインタースポーツ愛好者を対象に観光プロモーションを行いました。中国人民対外友好協会、中日友好協会主催の歓迎宴では、林松添会長、程永華常務副会長から親しく歓迎を受けました。また協会団メンバーは長野ラジオ孔子学堂の協定先中国伝媒大学を訪問し熱烈歓迎されました。

河北省では、王正譜省長との会談は豪雨災害の対応のため電話会談となりましたが、両者は、友好提携40周年にあたり青少年を中心とした冬季スポーツの交流促進などで一致。対面で会談した金喗副省長からは、製造業や農業、ハイテク技術の交流・連携が呼び掛けられました。40周年祝賀歓迎宴に先立って交流座談会が行われ両県省のPRビデオや両県省代表のあいさつに引き続いて、友好協会、経済界や大学、行政、スキー分野の代表からの今後の交流推進の提案などがなされ有意義なものとなりました。歓迎宴も心のこもった温かい雰囲気の中で行われました。

今回の訪中団には、阿部知事と佐々木祥二県会議長、知事部局(清水裕之県企画振興部長、田中達也県産業労働部長他)はじめ、丸山俊郎白馬村村長、平澤岳山ノ内町町長、碓井稔県経営者協会会長、金田一真澄長野県立大学学長、米倉真一信州大学副学長、藍葉弘之県スキー連盟副会長、県日中友好協会からは、西堀副会長ほか布施正幸・金子繁三・足立正則の各副会長、大月良則理事長ら役員会員らが参加しました。

◇ちょっと詳しく5日間友好の旅◇

長野県日中友好協会グループは20名で編成され、4年ぶりの対面交流の喜びを胸に訪中し、友好親善に努めるとともに、コロナ禍明けの中国の今を直に体験することができました。

7月31日早朝、羽田空港で勢ぞろいした一行は、CZ648便に搭乗して、北京大興国際空港に向かいました。旅行社の趙強さんや中国伝媒大学の夏丹さんに出迎えられ、さっそく中国伝媒大学に案内されました。降り続く雨にもかかわらず、張樹庭学長や焦彧童北京市人民対外友好協会副会長らがあたたかく歓迎してくれました。張学長は、一行を熱烈に歓迎し、伝媒大学の概況を紹介しました。「1957年に設立されメディア部門の人材育成を行ってきており、メディア学部、映画演劇学 部を有し18,000名の学生職員を擁する。日本とはテレ朝、日大芸術学部、電通、TBSなどと連携協力している。長野県日中友好協会との間で長野ラジオ孔子学堂の協定を結ぶとともに長野県立大学と交流協定を結んだ。ともに友好発展に努力していきたい」とあいさつ。北京市友好協会の焦副会長は「朋有り遠方より来る。また楽しからずや」「国の交わりは民の親しむにあり」などの言を引用しながら日中平和友好条約45周年にあたり、日中青少年交流を引き続き進めたいと述べました。西堀友好協会訪中団団長は熱烈歓迎に感謝の意を表した後「伝媒大学との交流は双方の努力によって成果を上げてきた。日中関係は国交正常化から50年を経過し、両国人民に益をもたらした。世界は激動しているが、人類は運命共同体であり戦争を防ぎアジアと世界の平和と繁栄のために貢献していきたい。青年交流等協力して取り組んでいきたい」とあいさつしました。プレゼントの交換の後、会場を移して歓迎宴が行われました。

部を有し18,000名の学生職員を擁する。日本とはテレ朝、日大芸術学部、電通、TBSなどと連携協力している。長野県日中友好協会との間で長野ラジオ孔子学堂の協定を結ぶとともに長野県立大学と交流協定を結んだ。ともに友好発展に努力していきたい」とあいさつ。北京市友好協会の焦副会長は「朋有り遠方より来る。また楽しからずや」「国の交わりは民の親しむにあり」などの言を引用しながら日中平和友好条約45周年にあたり、日中青少年交流を引き続き進めたいと述べました。西堀友好協会訪中団団長は熱烈歓迎に感謝の意を表した後「伝媒大学との交流は双方の努力によって成果を上げてきた。日中関係は国交正常化から50年を経過し、両国人民に益をもたらした。世界は激動しているが、人類は運命共同体であり戦争を防ぎアジアと世界の平和と繁栄のために貢献していきたい。青年交流等協力して取り組んでいきたい」とあいさつしました。プレゼントの交換の後、会場を移して歓迎宴が行われました。

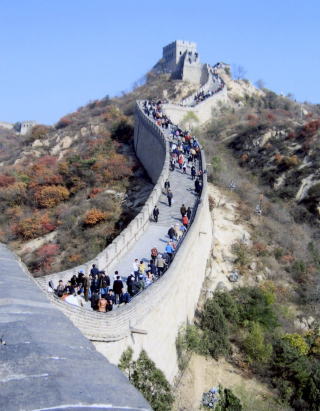

8月1日は雨天のため、予定していた故宮が閉館のため、一行は天安門広場をバスの中から眺めながら、書画骨董で有名な瑠璃廠(ルリチャン)を訪れ、栄宝斉で文房四宝と有名書家の展示を参観しました。北京の銀座と言われる王府井(ワンフウチン)へ移動し、昼食は名物のしゃぶしゃぶ料理をいただきました。王府井の6階建てのショッピングモールは華やかで大勢の買い物客でにぎわっていました。日本料理店や有名ブランドの店が沢山営業していました。外に出ると両サイドの街も人であふれていました。

中国関係機関や日本大使館を訪問していた知事さんたち一行と合流して、中国人民対外友好協会・中日友好協会を表敬訪問しました。友好協会のオフィスや外国友人接待の会見室、宴会場などが庭を挟んで点在しています。歴史を感じさせる建物に入っていくと、中国人民対外友好協会名で日本国長野県阿部守一知事訪中歓迎レセプションと大書きされた鮮やかな映像看板に迎えられました。対外友好協会の林松添会長、中日友好協会の程永華常務副会長(元駐日中国大使)との会見を終えて両者に導かれて阿部知事ら団役員が入場すると大きな拍手が起こりました。

林中国対外友好協会会長は熱烈歓迎を表した後「長野県は友好の先頭を走り、長野冬季五輪の成果を活かして北京冬季五輪を支持いただいた。心より感謝したい。中国は改革開放以 来数百年分の発展を遂げてきた。20回党大会の方針に沿って中国の国情に合った中国式現代化を進め、世界人類運命共同体の観点からより良い世界を目指して歩んできた。双循環、質の高い発展を目指している。中日両国はは2000年来の文化交流の歴史を持ち、世界の発展にも貢献してきた。友好的隣邦として東アジアを共通のプラットフォームしている。世界は100年に一度の大変革期を迎え、アジアの時代が訪れている。中日平和友好条約45周年にあたり共通のパートナーとして友好協力を進めていきたい。民を以て官を促し、共同発展を促していきたい。中国対外友好協会は中日青少年交流等をサポートしていく」とあいさつし乾杯しました。

来数百年分の発展を遂げてきた。20回党大会の方針に沿って中国の国情に合った中国式現代化を進め、世界人類運命共同体の観点からより良い世界を目指して歩んできた。双循環、質の高い発展を目指している。中日両国はは2000年来の文化交流の歴史を持ち、世界の発展にも貢献してきた。友好的隣邦として東アジアを共通のプラットフォームしている。世界は100年に一度の大変革期を迎え、アジアの時代が訪れている。中日平和友好条約45周年にあたり共通のパートナーとして友好協力を進めていきたい。民を以て官を促し、共同発展を促していきたい。中国対外友好協会は中日青少年交流等をサポートしていく」とあいさつし乾杯しました。

阿部知事は熱烈歓迎に感謝した後「久しぶりに友人の皆様とお会いでき感動している。長野県の友好協力の成果は中国対外友好協会と中日友好協会の協力の賜物。日中両国は最も大切な友好関係であり今後も関係発展に努力していきたい。困難もあったが、知恵を出し合って乗り越えてきた。今後とも協力努力してして友好発展に尽くしていきたい。力強いご協力、ご支援を願いたい」とあいさつ。

程永華中日友好協会常務副会長は「コロナ禍を乗り越えて、懐かしい皆様とお会いできてうれしく思う。9年半の大使在任中に幾度も長野を訪れ、親密な関係と成った。中日関係は平たんではなかったが、ぶれることなく友好を進めていただいた。心から感謝したい。私も帰国後中日友好協会の常務副会長として友好に意を尽くしてきた。この2年間中日関係は困難を抱えているが、中日両国は引越しのできない間柄であり、またアジアの文化的価値観を共有している。経済的な相互依存関係も深い。明るい未来を信じて、努力していきたい」と述べました。

なごやかな懇談交流が進む中で、友好協会メンバーは感謝の意を込めて「北国の春」と「ふるさと」を歌いました。林会長、程副会長も手拍子で応じていただき、会場は大いに盛り上がりました。

8月2日、一行は北京西駅発10:05の高速鉄道G95にのって石家庄に向かいました。前日から北京に迎えに来ていただいていた河北省外事弁公室の紀竑さんと省人民対外友好協会の董彤さんに同行いただいているので、乗車待ちの人々であふれかえる駅構内も安心です。時速350km近いハイスピードで列車は1時間ほどで石家庄に到着しました。駅には省幹部の皆さんが出迎えていただきました。呂暁梅省友協執行副会長や梁国輝さんの懐かしい顔を見てしっかり握手。河北賓館に到着して小休止の後、省友好協会主催の歓迎昼食会に出席しました。

午後は河北博物院を案内され、河北省が誇る中山国の出土文物展示を参観しました。中山国は戦国時代石家庄付近を支配していた異民族の王国です。国宝級の文物が並ぶその造形美のすばらしさには目を見張るものがありました。

ホテルに戻って、長野県で研修や留学した代表15名の皆さんと知事の対面交流会が持たれました。崔慧先河北医科大学元校長は信大医学部で学び医学博士号を取得しました。劉暁軍省外事弁公室参事は信州大学人文学部に留学し、省外事弁公室主任、名古屋総領事などを務められた方ですが、長野は第2の故郷ですとあいさつされました。孫風国さんは省農林科学院対外合作処処長として活躍されてきました。阿部知事は「40周年にあたり皆さんとお会いできて大変嬉しい。未来志向で、青少年交流を進め人材を育てていきたい。皆さんはその橋渡し役」と述べ今後の活躍に期待しました。最後に全員で記念撮影しました。

全団員正装して省政府に向かいました。

当初予定されていた、王正譜省長との会談は豪雨災害の対応のため電話会談となりました。阿部知事と王省長は、両県省友好提携40周年にあたり、青少年を中心とした冬季スポーツの交流を促進することで一致。続いて対面で会談した金喗副省長からは、製造業や農業、ハイテク技術の交流・連携が呼び掛けられました。40周年祝賀歓迎宴に先立って交流座談会が行われ両県省の相互のPRビデオや両県省代表のあいさつに引き続いて、友好協会、経済界や大学、行政、スキー分野の代表からの今後の交流推進の提案などもあり有意義なものとなりました。歓迎宴も心のこもった温かい雰囲気の中で行われました。

国際大厦の豪華版バイキング昼食会でご案内いただいた呂副会長さんや石家庄市の皆様とお別れして、石家庄駅から北京に向かいました。

北京最後の夜の晩餐会は紀竑さん、許強さん、董彤さんを交え大いに盛り上がりました。席上、小林敏さんから、「長野県でも2019年千曲川が氾濫する水害を体験しているが、河北省、北京の洪水被害もかなり甚大であると思われる。義援金を贈りたい」との提案があり、全員の賛同をいただき、15万円を集約し、紀竑さんらに省の関係部門に届けていただくよう託しました。ホテルに戻っても、友好の思い冷めやらず、滝沢・栗岩両氏の部屋に10数名が集合して“2次会”となり、大いに語り合いました。孔子学堂の縁で国際放送局の謝宏宇さんとも友情を温めました。

8月4日最終日、午前中天壇公園を参観しました。天気は晴れ、夏休みで人々があふれかえっていました。天壇は皇帝が天を祭り五穀豊穣を祈ったところで、祈年殿、皇穹宇、圓丘壇よりなっています。大理石が敷き詰められた天を祭る圓丘壇、そして濃紺の瑠璃瓦で葺かれた3層の丸屋根の祈年殿は印象的な建造物です。洪水を鎮め穏やかな天気をと心の中で祈りながら、全員で記念撮影に納まりました。

天壇を後に北京大興国際空港に向かいました。2日がかりで準備した健康チェックスマートホンを確認しながら、搭乗手続きを済ませ、CZ647便で羽田へ飛び立ちました。

河北省外事弁公室亜非処の梁国輝2級巡視員、何傑処長ら一行6名がコロナ禍平穏化後のトップを切って7月6日長野県を訪問しました。一行は県企画振興部や国際交流課、県日中友好協会関係者から暖かい歓迎を受けました。

河北省外事弁公室亜非処の梁国輝2級巡視員、何傑処長ら一行6名がコロナ禍平穏化後のトップを切って7月6日長野県を訪問しました。一行は県企画振興部や国際交流課、県日中友好協会関係者から暖かい歓迎を受けました。

7月6日午後県日中友好協会を訪れた際には、協会役員や古くからの友人から堅い握手で出迎えられました。

西堀正司副会長は「河北省との友好40周年、日中平和友好条約45周年、コロナ禍明けに河北省の友人を迎えることができて大変喜ばしい。4月に河北省を大月理事長とともに訪問し大変お世話になった。8月には知事とともに県協会訪中団が大勢で河北省を訪問する予定だ。この度の皆さんの訪問が、両県省の友好交流、経済交流促進に貢献されることを期待したい」と述べました。

梁国輝氏は「コロナ明け、両県省の交流が再開され、最初の団となったことは光栄。知事訪中も熱烈歓迎したい。両省県は40年来様々な分野で交流を進めてきた。青年の船受け入れ、農業や語学の研修生派遣、緑化協力、スキー用具の贈呈、これは冬季五輪の成功へと繋がった。今回は石家庄市、唐山市、滄州市の経済交流担当者とともに伺った。経済交流も深めていきたい。」とあいさつしました。また梁氏の後任として亜非処処長に就任した何傑女士は「以前はヨーロッパ関係担当でしたが、皆様の名前は存じておりました。2021年に就任。長野県と河北省の関係は最も深い。友好交流活動が盛んにおこなわれてきた。本年は両県省友好40周年、阿部知事一行の来訪歓迎準備を熱心に進めている。皆さんを迎えて省幹部の会見、40周年祝賀宴を予定している。さらに、中学生卓球交流、大学生・高校生同士の交流を準備している」などと述べました。

梁氏が、我々の共通の友人ある李国方、劉梅海、紀こうさんも石家庄で待ってますというと、拍手が起こりました。懇談の続きは歓迎宴会の席でと場所をJALシティホテル16階展望会場に移してなごやかな歓迎レセプションとなりました。翌日は、県工業技術総合センターにおいて河北省企業誘致プロモーションが40名余り出席して開催されました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月29日、長野市内の犀北館ホテルで第47回定期総会を開き新年度の事業方針などを決めました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月29日、長野市内の犀北館ホテルで第47回定期総会を開き新年度の事業方針などを決めました。総会で、夏目潔会長は、「コロナ禍が平穏化する中で4年ぶりの対面による総会を開催でき感謝したい。社会も急に動き出した感がある。国際情勢はウクライナ戦争によって激動している。米中対立の激化によって日中関係も大きな影響を受けているが、民間交流・経済交流を基礎に相互信頼関係をはぐくんでいきたい。本年は日中平和友好条約45周年、河北省との40周年にあたり、阿部知事も訪中し記念式典が開催されることになっている。本総会には日本河北総商会の代表も出席いただいているが、これを機に交流を深めていきたい。今後とも民間交流、経済交流の促進に努めていきたい」とあいさつしました。

滝沢倫弘・県産業労働部産業政策課長は来賓祝辞の中で、呉江浩中国大使が5月25日来県されたこと、7月31日から阿部知事が北京・河北省を訪問することを紹介し、コロナ禍の平穏化のなかで、日中間の交流が再開され河北省との交流が盛んになることを願うと述べ、協議会の活躍に期待しました。金子繁三・県日中友好協会副会長は日ごろの協力に感謝し、「日中国交正常化から50年を経過し、河北省との友好40周年を迎えている。5月には呉大使が当協会定期大会に出席され、懇談の機会を持つことができたが、コロナ禍明けを機に様々な分野の交流を再開したいと語っておられた。経済交流や地方民間交流が両国の平和友好関係を持続発展させていく役割を果たしてきた。協議会の一層の活躍を願う」とあいさつしました。日本河北総商会の魏紫峰会長は「長野県と河北省は親戚のように親しい間柄。私たちも協力して両県省の発展に貢献していきたい。」と述べ、記念に持参した「和為貴(和を以て貴しと為す)」の意味をあらわす、蓮の花と桂魚が描かれた掛け軸を夏目会長に贈りました。

2022年度の事業報告と決算を承認した後、河北省はじめとした中国との経済交流の促進、講演会やセミナーの開催、条約45周年・河北省との友好40周年記念事業への協力、観光客誘致協力などの23年度の事業計画・予算・役員補充などを決めました。

総会終了後、公益社団法人日本中国友好協会の西堀正司専務理事が「日中関係と日中経済交流の課題」と題して記念講演しました。

最後に、祝賀パーティーがおこなわれ交流懇親を深めました。経済交流や友好交流談議に花が咲きました。、

兼村先生は、次のように述べました。

①長野県の中国進出企業数の推移は、2022年6月で180社(香港除く)でピーク時2012年に比べ32.1%減となっている。その理由は、人件費の高騰、競合する中国企業の台頭があり、中国政府も競争力のない企業の撤退は歓迎している。

②コロナ禍による中国ビジネスの懸念材料(ゼロコロナ政策による影響)として、現地駐在員の帰国困難(日本から支援者が出向けない)、操業停止命令、日本に部品・材料が届かない→中国依存リスク軽減の必要性などがある。

③人の現地化をはかるメリットとして、意思疎通が図りやすくなる、現地従業員の労働インセンティブが高まり定着も進み業績向上につながる、駐在員コストを削減できる。現地化が進まない理由として、本社との意思疎通が図りにくい、優秀な人材が給与・処遇面で優位にある非日系企業に流れてしまいその結果人材育成が進まないなどがある。

④現地化について以下4つのパターンを紹介。

(イ)完全現地化が進んだ企業として、ミクロ発條(本社諏訪)を紹介し、日本留学・就業経験をもつ中国人を登用、現地で日本社長との共働経験があり意思疎通も良好である。

(ロ)一部現地化の企業の例として、南信精機製作所(本社飯島町)、ダイヤ精機(岡谷市)を紹介。財務管理は日本人、顧客管理などは日本留学経験のある者、現場管理は中国人などとしている。

(ハ)駐在員を減員した企業として、ミスズ工業(諏訪)を紹介。新事業立ち上げ製造担当スタッフを亡くし、社長と工機担当のみを残す。

(二)不変の企業も、先行き見通しに変化がみられる。日本留学・本社就業経験をもつ中国人を現地登用する、関連中国企業に資本を一部売却し技術系を派遣するが経営は現地に移譲する、完全売却などを近日中に考えているなど。

⑤中国ビジネスの新たな懸念材料。

(イ)米中対立による影響として、デカップリングにより輸出入はリスクが大きくなり、中国での受発注を中国国内で完結させる必要性が高まり現地営業が重要となる。

(ロ)政治的リスクをどうマネジメントしていくか。

(ハ)中国が欲しがる技術(半導体、液晶パネル、などの産業チェーンの脆弱な部分を重点的に補強するとの中国政府の方針)と日本政府の経済安全保障政策との板挟みで今後について難しい判断を迫られる。該当する企業が全国で4000社ほど。

講演終了後、デカップリングなどにより経済交流がさまたげられることについて質問や意見が活発にだされました。

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月18日、日中国交正常化50周年記念講演会を長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、各界来賓や県内各地から120名が出席。西園寺一晃先生(元朝日新聞総合研究センター主任研究員)を講師に迎え「米中対立激化の中での日中関係・その現状と展望」と題して記念講演が行われました。終了後、先生を囲んでパネルディスカッションがおこなわれました。中国研究、日中関係の第一線で活躍されている先生ならではのお話で、グローバルな視点から日中関係のおかれている現状と課題を考える有意義な機会となりました。

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月18日、日中国交正常化50周年記念講演会を長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、各界来賓や県内各地から120名が出席。西園寺一晃先生(元朝日新聞総合研究センター主任研究員)を講師に迎え「米中対立激化の中での日中関係・その現状と展望」と題して記念講演が行われました。終了後、先生を囲んでパネルディスカッションがおこなわれました。中国研究、日中関係の第一線で活躍されている先生ならではのお話で、グローバルな視点から日中関係のおかれている現状と課題を考える有意義な機会となりました。

布施正幸・県日中友好協会副会長が主催者を代表して、「日中国交正常化50周年を迎えたが、日中関係は経済交流が史上最高を記録している一方、コロナ禍や、尖閣問題、米中対立の激化など多くの困難にぶつかっている。とりわけ米中対立の激化の波に巻き込まれて両国関係が破たんするようなことの無いよう英知を集めて進んで行くことが大切と思う。先生を講師に迎え、グローバルな視点から日中関係のおかれている現状と課題を考えていきたい」とあいさつしました。

阿部守一県知事の祝賀メッセージが小林一洋県国際交流課長から披露されました。知事は「日本と中国は一衣帯水の隣国同士であり、文化的、歴史的ばかりでなく、経済的にもお互いなくてはならない深い関係にある。来年は長野県と河北省との友好提携40周年の節目を迎える。これまで積み重ねてきた両県省の交流の更なる深化を図っていきたい。講演会が日中関係の理解を深める場となることを期待申し上げます」と述べています。

西園寺先生は、米中対立の現状を分かりやすく解説し、今後もこの対立は長く続くが米中戦争は起こらないと述べました。また1972年の日中国交正常化に至った経過を振り返り、他の国とは違って民間交流の積み重ねがありLT貿易など経済界の期待が大きかったと指摘しました。米中対立が激化する中、「日本は米中のはざまでどのようなスタンスをとるか。双方とバランスの取れた、いい関係を構築しないといけない」と述べました。

講演後、西園寺先生を囲んで西堀正司・県日中副会長がコーディネーター役をつとめ、土屋龍一郎氏(元日本青年会議所会頭)と大月良則氏(県日中理事長・元県国際担当部長)をパネラーに、パネルディスカッションが行われました。(概略下記参照)

≪西園寺先生の講演「米中対立激化の中での日中関係・その現状と展望」 ≫

この数年世界はコロナ禍と米中対立に翻弄されてきた。コロナ禍は終息しつつあるが、米中対立は長く続くだろう。しかし核の時代にあって大国同士の大きな戦争は核戦争となり、人類の滅亡につながる。ウクライナを見ても米ロ戦争にはならない。ポストコロナは米中対立で回っていく。対立は続いても、米中戦争は起こらないだろう。人類史上ローマ帝国など大国強国が表れたが永遠に続くことはない。近代に入って世界の覇権を握っていた大英帝国も2度の大戦を経てアメリカにとってかわられた。米国の覇権もいつまでも続くわけではない。

世界はポスト冷戦の大変革期にある。米ソ冷戦がおわり世界はかえって無秩序になって紛争が多発している。米中対立を軸に動いている。対立は主として経済、貿易、ハイテク分野で激化している。トランプ時代は一国主義で貿易赤字問題が中心だった。バイデン時代になると、親米国家をまとめて中国に対抗しようとしている。仲間を作って中国を封じ込める戦略。「自由と民主主義」の価値観を同じくする国、「自由で開かれたインド太平洋」を標榜しアメリカを中心とした旧秩序を守る。一方どの国も経済グローバル化が進む中で、GDPの1位と2位の国が争ってもなんの益もなく、「三方一両損」の状態。日中貿易ばかりでなく、米中貿易、EUの対中貿易はどんなに制限しようとしても昨年史上最高を記録している。グローバル化した世界経済では部品も国境を越えている。産業のコメと言われる半導体6割は中国が買っていた。中国産は1割。組み立て分業。米のデカップリング政策でハーウェイやテンセントなどが攻撃されたが、半導体の原料のリン酸は中国が世界の70%を産出している。またレアアースも中国が90%を産出しており、これがなければハイテク産業も成り立たないし、兵器も作れない。半導体が外部からの輸入がストップしたら中国は自国で開発する。短期的に見れば中国は困るが、長期的に見れば自国で作り米国からの輸入が減ることになる。かつての、日米経済摩擦を振り返ってみると、紡績から車そしてコンピューター、半導体へと分野は変化していったが、アメリカを追い越すことは許さない。三菱が国産の次期戦闘機を開発することも許さなかった。

米中対立は貿易摩擦からハイテク分野の競争に移行してきている。米が中国を意識し始めたのは、中国製造2025戦略を打ち出したとき。産業のハイテク化(ハイテク化は軍事とも連動している)建国100周年の2049年には世界の先頭に立つとの目標をかかげた。「一帯一路」巨大経済圏構想、中国の宇宙開発計画(月面着陸)、中国版GPS(米のGPS覇権がくずれる)等々。イギリスの研究所の見込みでは2030年~33年に中国はアメリカを追い抜くと予測している。

日本の報道を見ると中国は孤立していると思われがちだが、アフリカ、中南米、アジア諸国など幅広い関係を持っている。これからは、日本はアメリカ一辺倒でなく頭を柔らかくして付き合っていく必要がある。国力は貿易だけで推し量れないが、世界の主要国は中国との貿易がトップを占めている国が多い。オーストラリアを見ても輸出の35%が中国向けで、対米輸出は6.3%というのが現実だ。

では中国は世界覇権を握ることができるのか?できないと思う。特定の強国が世界を牛耳ることはできない。核戦争に勝者はいない。露6.2千発、米5.5千発、中3.5百発--の核を持っているがこれを使ったら世界は破滅する。人類滅亡の可能性は、①核戦争、②強力なウイルス、③極端な気候変動、④環境と生態系の破壊の4つしかないだろう。

日中関係発展の上でODAによる対中借款は3兆円を超え、これは日本のODAの69%を占めるが、中国の発展に貢献した。主として円借款で中国はこれで日本の製品を購入した。中国の発展に伴い日中貿易も増えた。50年間で350倍になった。米中が仲良くしてもらうのが日本にとって最も好ましい。日本は国益を考えれば米中対立は望まない。

日本の戦後の対中政策を見ると岸内閣は経済交流を露骨に妨害した。池田内閣は経済民生重視政策で有名だが、対中政策も政経分離政策をとり、LT貿易など民間取り決めが結ばれ、民間の経済交流は盛んになった。佐藤内閣はこの流れを抑えるために日中貿易に輸出入銀行の融資を使わせない措置をとった。(吉田書簡)安倍内閣の政策は新政経分離政策と言われ、外交安保は日米同盟強化を基礎に価値観を同じくする国と連合し、中国封じ込めをおこない、経済的には対中協力を促進するというものだ。

「台湾有事」問題。安倍氏は「台湾有事は日本有事」と言った。台湾を巡る歴史を振り返ってみると、第2次大戦終了→米ソ冷戦スタート→国共内戦が始まるがこの時の国民党は430万の軍隊と米国の支援する豊富で優秀な武器を有し、一方の共産党は130万の粟を食べぼろをまとった軍隊で、ゲリラ戦を展開。米国は蒋介石を支援したが敗れた。朝鮮戦争をきっかけに対ソ防波堤としての役割を日本に求め、日本の民主化政策を反転させ、再軍備化に進んで行った。

台湾で戦争は起きるのか?台湾が独立宣言をすれば戦争になる。あるいは偶発的な衝突が引き金になる可能性はあるが、中国はアメリカと戦争をしたくない。米中台いずれも戦争を望まない。ウクライナになぜ米は直接介入しないのか。核戦争になることを恐れている。日本は米中のはざまでどのようなスタンスをとるべきか。中国包囲網の先頭に立つのではなく、外交的努力を傾けるべきと思う。双方とバランスの取れた、いい関係を構築しないといけない。

(文責編集部)

≪西園寺先生を囲むパネルディスカッション≫

◎西堀正司コーディネーター:それぞれの立場から中国との関わり、友好の思いなどを語っていただきたい。

◎西堀正司コーディネーター:それぞれの立場から中国との関わり、友好の思いなどを語っていただきたい。

◎土屋龍一郎氏は日本青年会議所会頭を務めていた時の経験を振り返り、「教科書問題の最中に訪中したが、街頭で中国の人々と心通う交流ができた。政治的なギクシャクがあっても国民同士交流を深めていくことが大切と思う」と語りました。

◎大月良則氏は「“飲水思源”の言葉を大切に、友好の先達の思いを継いで県日中友好協会理事長の役割を果たしていきたい。2010年の阿部知事の訪中に秘書課長として同行したが、当時尖閣問題直後で難しい時期であったが、全国の知事に先駆けて訪中したことは、良かったと思っている」と語りました。

◎西堀氏は「官民挙げての日中交流が大切と思う。コロナ禍や様々な障害があるが、平和友好の継続は、政府の意志の問題でもあり、民間の意志の問題でもある」と述べました。

◎西園寺先生は、「日中関係は世界的に見ても特異なものがある。民間交流が先行し、その後、国交正常化が実現した。ニクソン大統領の訪中前後の動き、中国の国連復帰など外的要因も大きかったが、国交正常化には、内的要因があった。石橋湛山、松村謙三、高碕達之助氏ら多くの先達が民間交流の積み上げ方式で努力してきた。また財界の期待も大変大きかった。当時と現在の困難をと比べると当時の方がもっと厳しかった」と述べました。

◎土屋:両国関係発展のためには、地方民間交流の柱になるものが必要と思う。

◎大月:交流の柱の一つとして、長野県は中国と40年にわたるスキー交流をおこなってきた。本年2月の北京冬季五輪のスキー競技は河北省の張家口市で開催された。新華社が40年間の交流を詳しく紹介した。今後も交流を続けていきたいし、インバウンド事業にもつながっていくと思う。

◎西堀:明治維新から敗戦まで77年、敗戦から本年まで77年になる。未来に向けての77年は2099年で21世紀末となる。日本と中国の付き合いの過去・現在・未来を顧みて、今を生きる我々は日中両国の平和友好のために努力していきたい。(文責編集部)

新華社東京支局の一行が、3月9日、長野県を訪れ、長野県スキー連盟関係者や長野県日中友好協会などを取材した。40余年にわたる長野県と中国との日中スキー交流、その中で、中心的な役割を果たされた片桐匡(ただし)元長野県スキー連盟会長の事績について熱心に関係者に取材した。この度の北京冬季オリンピックの成功の背景に片桐匡さんをはじめとした関係者の「アジアのスキー振興」にかけた熱い思いがあったことが文面から伝わってくる。ここに、その一文を紹介したい。 (翻訳責任:編集者)

<参考資料>

北京オリンピック通信:北京オリンピックの長野印記

≪新華体育≫(2022・3・17 新華社東京3.17発、王子江・楊汀・楊光)

長野県野沢温泉スキー場の片桐幹雄社長が取材に応じた。

長野県野沢温泉スキー場の片桐幹雄社長が取材に応じた。

1979年12月、レイクプレシド冬季オリンピックに出場するため中国スキー選手が長野で訓練した。後ろは片桐匡家の福田屋(前列右側は片桐匡さん)

1979年12月、レイクプレシド冬季オリンピックに出場するため中国スキー選手が長野で訓練した。後ろは片桐匡家の福田屋(前列右側は片桐匡さん)

第24期第6回日中関係を考える連続市民講座が4月24日、日中友好センター教室において開かれ、松本大学教授で中国経済が専門の兼村智也先生が「コロナ禍によって変わる日中ビジネス」と題してオンラインで講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には12人が出席し熱心に聴講しました。

第24期第6回日中関係を考える連続市民講座が4月24日、日中友好センター教室において開かれ、松本大学教授で中国経済が専門の兼村智也先生が「コロナ禍によって変わる日中ビジネス」と題してオンラインで講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には12人が出席し熱心に聴講しました。兼村先生は、「コロナ禍の中で、マスクや防護服など医療関連物資の調達が滞るなどサプライチェーン(供給網)の寸断でモノの移動が止まる等中国依存度の高さが明かとなり、国同士の付き合い方を再検証する必要が指摘されている。また米中対立が激化している中で、アメリカのデカップリング政策に沿う形での開発や生産の”脱中国化”の動きが生まれており、二重に問題が提起されている。

中でも半導体メーカーを中国から引きはがす政策に力を入れているアメリカは台湾さらに日本を巻き込んでこの政策を進めようとしている。一方中国は14億の巨大市場をバックに、内需拡大で対抗しようとしている。このような中で、日系企業の対中ビジネス行動はどう変化しているか?

中国進出日系企業は”現状維持”の姿勢で、競争力のある日系企業にとって中国市場は依然として大きな魅力と考えられている。求められているのは中国拠点の自立化で、日本の本社と切り離した中国子会社内での資材・資金の運用の現地化が最大の経営課題となっている。

現地化がむずかしい理由としては人の入れ替わりが激しく定着しない、人材育成が難しいこと、日本企業はマニュアルでなく人を通じてノウハウや仕組みを移転していく体質があり現地に任せる覚悟が不足していること等があげられる。一方コロナ禍で日系企業の評価は雇用を守る等評価が高まっていて、良質な人材が集まる可能性も生まれている。人の現地化に成功した企業に見られる特徴としては、日本での就学・就業経験があり、日本の本社のことを知っていて本社社長との信頼関係があり、旺盛な企業家精神を持っていることなどがあげられる。

自立した拠点としての可能性を持っているのは、アジアの中でも中国・ベトナムのみ。日系企業が経営の現地化をはかるうえで適当な地域。日本国内企業は、一方で中国と一線を画したアメリカやアセアンとなどとのサプライチェーンを形成しつつ、もう一方で中国でのサプライチェーンにも足場を築くこと、両にらみの体制構築が有益ではないかと考える。」と指摘しました。

アセアンと中国との経済的結びつきやアセアン諸国の人件費の比較、ベトナムは人件費も上がり飽和状態に近づいていてサプライチェーンの上でも楽ではないこと、アジア最後のフロンティアミャンマーの事情などにも話が及び有意義な講座となりました。

河北省農業庁訪日団(王国発・河北省農業農村庁長一行15名)が11月20日から22日長野県を訪問しました。一行は21日午前、JA会館を訪れ、県日中農業交流委員会会長の武重正史・JA長野中央会専務はじめ、県農政課佐藤源彦企画幹、県国際課の春原直美企画幹らから歓迎を受けました。席上10月の台風19号による被災話題となり、鋭意生活拠点の再建に取り組み、引き続いて果樹園など生産拠点の復旧に取り組んでいる様子を紹介するとともに、農業交流について意見交換しました。王団長からは甚大な被災に対し、お見舞いの言葉があり、今後とも農業技術や農産物の加工技術、人材交流などを進めていきたいとの要望が出されました。引き続いて担当者から長野県農業の概況及びJAの仕組みと役割などの紹介が行われました。農協組織の役割などに熱心な質問が行われました。

河北省農業庁訪日団(王国発・河北省農業農村庁長一行15名)が11月20日から22日長野県を訪問しました。一行は21日午前、JA会館を訪れ、県日中農業交流委員会会長の武重正史・JA長野中央会専務はじめ、県農政課佐藤源彦企画幹、県国際課の春原直美企画幹らから歓迎を受けました。席上10月の台風19号による被災話題となり、鋭意生活拠点の再建に取り組み、引き続いて果樹園など生産拠点の復旧に取り組んでいる様子を紹介するとともに、農業交流について意見交換しました。王団長からは甚大な被災に対し、お見舞いの言葉があり、今後とも農業技術や農産物の加工技術、人材交流などを進めていきたいとの要望が出されました。引き続いて担当者から長野県農業の概況及びJAの仕組みと役割などの紹介が行われました。農協組織の役割などに熱心な質問が行われました。一行は、この日午後、飯綱町の原山武文さんが経営するりんご農場を訪れ視察交流しました。原山さんは同町日中友好協会の会長で、中国の遼陽市にりんご栽培の技術指導に何度も訪れるなど交流しています。4haのりんご栽培をしていて、富士を中心とした収穫の真っ最中でした。10人近くの皆さんがもぎ取り作業をしていました。また町の農政課長さんや友好協会役員の皆さんも歓迎してくれ真っ赤に色づいたりんごのもぎ取り体験もして全員で記念写真に収まりました。河北省にも技術指導に来ていただきたいとの要請もありました。

続いて山ノ内町の乳牛飼育・加工場を行っている山本宏之さんの飼育場・加工場を視察しました。小規模ですが乳製品の加工などを手掛けている様子を紹介いただきました。

視察を終えてホテルへの帰路、千曲川沿いの被災地を通りましたが、生々しい災害の爪痕をが残っており、一行はじっと見入っていました。

夜の歓迎会には武重・県交流委員会会長、高波謙二・県日中友好協会会長、草間康晴・県農政参事ら長野県側から関係者20名余りが出席しました。なじみの深い河北省外事弁公室の紀竑さんが同行されていてなごやかな懇親交流会となりました。席上王団長より団員の皆さんのお見舞いの志として、被災地への義援金10万円が高波会長に託されました。(この義援金は11/25高波会長が阿部守一知事を訪ね趣旨をお話しして復興に役立てていただくようお渡ししました。)

一行は翌日、農産物加工の長野興農㈱長野工場を訪れ、竹中保義次長らの案内をいただきました。

高波謙二・県日中友好協会会長が主催者を代表して、「本年、中華人民共和国建国70周年を迎えた。中国は急速な変化と発展を遂げ、国際社会における比重を高めており、日中の貿易額も対米貿易を大きく引き離して、往復33兆円を記録した。日中関係は21世紀に入って歴史認識問題、尖閣問題によって困難な状況が続いてきたが、昨年の両国首脳の相互訪問、首脳会談によって好転し、正常な軌道に戻った。このチャンスを活かし、長期的視点で安定した日中関係を築いていきたい。宮本雄二先生を講師に迎え、平和で安定した日中関係を築くためにはどうしたらよいかをともに考えたい」とあいさつしました。

宮本先生は冒頭、長野県が(開拓団送出日本一の)歴史を踏まえ中国との関係を大切にし草の根から友好関係が出来上がってきたことにかねがね敬意を抱いてきたと述べ、大使在任中に方正の日本人公募を参拝したこと等も紹介したうえで、これから中国とどう付き合うかについてわかりやすく、深い洞察に富むお話をしていただきました。(概略下記参照)

――将来の日中関係を考える上で、なぜ日本が中国侵略に始まる対米戦争という過ちを犯したのか総括する必要がある。かつて日本は中国のナショナリズムを過少評価し、対中侵略を進め更に全く展望のない対米戦争まで突き進んでしまった。第1次世界大戦後の平和構築に向けた世界の大きな流れを見ることに失敗した。これから中国とどう付き合うかを考える上で、このことをしっかり押さえておく必要がある。

中国の発展は目覚ましくGDPで今や日本の約3倍規模になっておりやがて米国を追い抜くだろうが、中国がダントツの1位になることはないだろう。世界は多極化の時代に入っており、中国は経済では自由貿易を、国際政治では常任理事国として国連憲章に基づく国際的なルールを支持している。その点で、大きな方向で中国と日本は一致している。そこを突破口に政治、経済の国際的枠組みを日中がともに支え、強化することを全面的に打ち出すべきだ。中国は変わり続けており、中国共産党の統治力や変わる力に注目すべきだ。今までこうだったという固定観念は捨てたほうが良い。日中は共通の言葉を持つに到った。

日中関係を考える上で、中国人の対日観が急速に変わってきている。訪日観光客の増加やスマホなどを通じて日本に対する好感度がアップしてきている。両国の歴史認識問題については以前は大きな障害だったが世代交代が進み脇における時代になった。閣僚らによる靖国参拝など日本がきっかけを作らなければ問題は起こらないと思う。過去の歴史より、改革開放の実績と今後の中国の発展を自信をもって進んでいける状況が生まれ、対日観も客観性を持つようになった。

米中関係が激化している。アメリカは自分に追いつき追い越そうとする国が出現するのは面白くない。かつてソ連、次に日本がバッシングの対象になった。経済、軍事・安全保障面で、アメリカは中国の台頭を押さえつけようとしている。軍事・安全保障面では軍人は最悪を想定して相手を過大評価し軍拡→戦争と進んでいってしまう傾向がある。中国人は考えている最中だが、冷静に考えれば中国を攻める国はない。軍事力に頼ることなく、自由貿易、国連強化などソフトパワーをもって、安全と尊厳を守ることが賢明であることは言うまでもない。日本は米中を衝突させない役割があり、貢献できるのではないか。

日中関係は国民の信頼関係が低下していると言われるが、一番関係が悪化したときでも10%すなわち1200万人の日本人が中国が好きとの世論調査結果だった。国民同士の交流を通じて等身大の中国を理解することによって両国関係は安定する。号令一下右向け右という中国人はいない。中国人は「義」の価値観が一番強いように思う。中国人は道理が無ければ従わない。留学生に温かく接し、日中関係を大切にしたい。今後の日中関係を考えるとき、一番心配なのは日本の若い世代が中国との関係にあまり関心を持っていないこと。日本にとって中国の重要性は年々増している。中国とどう付き合うか、自分たちの問題として考えてほしい。――

講演後、宮本先生を囲んで濱田州博信州大学学長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。参加者は熱心に耳を傾けました。

第2部の祝賀パーティーでは、高波県日中会長、濱田県日中学術交流委員会会長のあいさつに続き、花岡徹県国際担当部長、太田昌孝(代)・井出庸生(代)衆議院議員、小松裕(県卓球連盟会長)・若林健太前国会議員の祝辞の後、犛山典生県経営者協会事務局長の音頭で乾杯しなごやかに懇談交流しました。また高橋要長野市商工観光部長、大月良則県健康福祉部長、樋代章平八十二銀行常務執行役員、根橋幸夫県国際課長、岡村重信県プロフェッショナル人材戦略拠点事務局長、埋橋茂人県議(代)、李妮県国際交流員、娜日蘇長野市国際交流員、石家庄市研修員の魏薇・王瑶さんらからも祝辞をいただきました。また長野ラジオ孔子学堂のフルス教室のメンバーが日ごろの練習成果を発表し、研修生や女性会員らが「北国の春」や「ふるさと」などを披露し拍手を浴びました。王昌勝県華僑総会会長が締めのあいさつを行い、盛り上がりの中懇親会が終了しました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月21日、長野市内のホテル犀北館で第43回定期総会を開き新年度の事業方針などを決めました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月21日、長野市内のホテル犀北館で第43回定期総会を開き新年度の事業方針などを決めました。総会で、夏目潔会長は、「日中関係は昨年の両国首脳の相互訪問・首脳会談によって潮目が変わり大きく好転してきた。長野県は東京五輪に中国のホストタウンとなり、引き続いて2022年の北京冬季五輪に対しても支援交流を進めている。建国70周年を迎えた中国の変化には大きなものがあり、70周年の記念訪中団の派遣も考えたい。今後とも民間交流、経済交流の促進に努めていきたい」とあいさつしました。

渡辺高秀・県産業労働参事兼産業政策課長は来賓祝辞の中で、長野県が中国での展示商談会など開催し成長著しい中国の活力をしっかり取り込んでいく努力していることを紹介し、協議会の活躍を激励しました。金子繁三・県日中友好協会副会長は日ごろの協力に感謝し、「経済交流や地方民間交流が両国の平和友好関係を持続発展させていく役割を果たしてきた。協議会の一層の活躍を願う」とあいさつしました。謝宏宇中国国際放送局長野孔子学堂責任者は「長野県から中国に400社もの企業が進出している。政治は夢、経済は基盤両国企業の協力合作がさらに進むことを期待している。孔子学堂としても中国語人材育成に協力していきたい」と述べました。

2018年度の事業報告と決算を承認した後、河北省はじめとした中国との経済交流の促進、県経済界代表訪中団の派遣、講演会やセミナーの開催、観光客誘致協力、北京冬季オリンピック支援交流協力などの19年度の事業計画・予算を決めました。

総会終了後、駐日中国大使館の梁林衝経済参事官が「建国70周年を迎えた中国と日中経済交流の課題」と題して記念講演しました。

◇「昨年来日中関係は好転しており、特に昨年5月李克強総理が来日した際、経済貿易覚書が交わされ第3国への日中提携しての経済協力が約束されている。本年は中国建国70周年、日中青少年交流推進年であり大阪20サミットも開催される。更に安定的に好転していくことになろう。中国は70年の間に著しい発展を遂げた。2018年のGDPは90兆元、1人当たりのGDPは64000元(約1万ドル)に達した。産業構造も第1次産業から第2次、第3次産業へと変化し特に1978年の改革開放以来の変化は世界的に見ても著しい。2017年のサービス産業比率は51.6%となっている。貧困人口は7.7億人から3千万人に減少した。」

◇アメリカとの貿易摩擦に触れ、「保護主義の台頭が戦後形成された自由貿易体制を壊す。グローバルな供給体制に計り知れない影響がもたらされる」と批判。中国経済については、ハイテク産業などで大型投資が続くと展望。政府の景気対策や旺盛な内需も背景に、「高速発展から、中高速な発展段階に入っている」とした。日中関係は「改善の軌道に乗っている」と説明。経済交流の重要性を訴え、「相互補完の関係を結びたい」と述べた。

最後に、記念パーティーがおこなわれ交流懇親を深めました。中国滞在経験もある和田健治・日本銀行松本支店長も参加され経済交流や友好交流談議に花が咲きました。、

丹羽宇一郎・前中国大使招き、日中友好協会創立65周年記念の講演会を開催(10/9)2015

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月9日、戦後70年、日中友好協会創立65周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、180名が出席。尖閣問題のさなか中国大使として厳しい日中関係の最前線にあって両国関係の破滅を避けるため全力を傾注された、丹羽宇一郎先生(日中友好協会全国会長)が、「戦後70年、中国の行方と日中関係の今後」と題して記念講演しました。その後、先生を囲んでパネルディスカッションがおこなわれました。「厳しい日中関係を打開し新たな扉を開くために」、ともに考え前向きに民間交流を進めていこうとする熱意あふれる有意義な1日となりました。

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月9日、戦後70年、日中友好協会創立65周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、180名が出席。尖閣問題のさなか中国大使として厳しい日中関係の最前線にあって両国関係の破滅を避けるため全力を傾注された、丹羽宇一郎先生(日中友好協会全国会長)が、「戦後70年、中国の行方と日中関係の今後」と題して記念講演しました。その後、先生を囲んでパネルディスカッションがおこなわれました。「厳しい日中関係を打開し新たな扉を開くために」、ともに考え前向きに民間交流を進めていこうとする熱意あふれる有意義な1日となりました。

夏目潔・県日中経済交流促進協議会会長の開会のあいさつに続き、高波謙二・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中友好協会は65年前、日中戦争の深い反省の上に、両国の不再戦、平和友好を誓って国民の期待を担って誕生した。全国でもっとも多くの満蒙開拓団を送り出した長野県は負の歴史を肝に銘じ教訓として友好関係を築く決意をした。粘り強く民間・地方の交流を続け、友好に資していきたい。大使在任中、中国全土を自分の目で視察され、政府高官はもとより、庶民の方とも交流を深め現場主義を貫かれた丹羽先生から得がたい体験に裏打ちされた貴重なお話をお聞きし、今後の糧としていきたい」とあいさつしました。

丹羽先生は冒頭、習近平主席とも大使在任中9回あったことがあり習氏が「日中は引越しのできない間柄で、仲良く付き合っていく以外に道はない」と言っていたことを紹介しました。「日中双方の世論調査では、嫌中や日本人が怖いなどの数字が8割を超えるなど、政府間だけでなく民間でも厳しい。交流の機会を増やし誤解を解いていく必要がある。同じ人間としてお互いに信頼しあったら日中間でも過去の歴史を乗り越えて偏見をなくしていくことができる」と強調し、日中間の全ての紛争を平和的手段で解決し、武力や武力による威嚇に訴えないと定めた1972年の日中共同声明に触れ、「声明の精神を両国が遵守するよう努力するべきだ」と訴えました。

また9月の米中首脳会談に触れ日本人が大きくなった中国を理解すべきだと述べました。日本で余り報道されていないが、米中首脳会談では安全保障や経済連携などが広範に議論され、両国は2016年を「米中観光年」にすることで合意したことを紹介。さらに「オバマ大統領は2020年までに米国人学生100万人強に中国語を学ばせると宣言した。日本が尖閣問題でごちゃごちゃやっている間に、中国は日本を必要とせず米国と関係を深めるようになってしまう」と指摘しました。

先生は、日本の戦争責任や、日中国交正常化のために先人が払った努力が忘れ去られつつあるとも懸念。「国交正常化移行の40年余りで10億ドルだった日中の貿易額が3300億ドルまでになったのは両国が平和だったからだ。戦争に近づくようなことはやるべきでない」と強調しました。

最後に中国の習近平体制に触れ、「習氏は自信を持って国政にあたっており中国経済は崩壊しない。当面中国共産党の1党独裁体制以外ありえないが、21世紀半ばの建国100周年に向けた長期構想を持ちさまざまな課題を解決しようとしている。ちなみに2017年は習体制2期目になるが、日中国交正常化45周年にもなる。大使のとき40周年記念行事600件もが、中止になり本当に悔しかった。45周年は是非成功させたい」と講演を締めくくりました。

講演後、丹羽先生を囲んで上條宏之・県日中学術交流委員会副会長(県短期大学学長)、山根敏郎・長野市日中友好協会会長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。

県内各地から集まった聴衆は熱心に耳をかたむけ、時代の変化や国際環境の変化を踏まえ日中が真剣に向かい合い相手を理解し、両国関係を改善し、関係を深めていく必要性を心に刻みました。「まず一歩踏み出すこと」を信条とする先生の情熱に大いに刺激を受けたと感想を語っていました。

第2部の祝賀パーティーでは、相澤孝夫・副会長(松本日中会長)の開会あいさつに続き、高波会長が「”隣人同士仲良く付き合っていきたい。その為にもてる力を発揮したい”との丹羽先生の信念に貫かれた講演に感動した。日中関係が徐々に明るさを取り戻しつつある中で、集いの成果を踏まえて民間交流を進めていきたい」と語りました。中島恵理県副知事、井出庸生代議士、若林健太参議院議員からの祝辞に続いて、村石正郎・県議会日中友好促進議員連盟会長の乾杯の音頭で懇親会に入りました。小松裕・代議士(代)、小坂憲次・参議院議員(代)、今井正子・高島陽子県会議員、朱丹陽・王秀閣・中国国際放送局長野孔子学堂担当、董彤・県国際交流員、王昌勝・県華僑総会会長、塚田佐・元長野市長らから祝辞をいただきました。また、小林勝人・飯田日中理事長から満蒙開拓平和記念館の現状報告がされました。また女性委員会メンバーなどから日本と中国の歌が披露され、和やかな交流がおこなわれました。

岡本宜樹・日本銀行松本支店長、滝沢英一・県国際課課長補佐、銭坂丈夫・上田市秘書課、柳澤直・樹山ノ内町副町長、岡村重信・県経営者協会事務局長、西村昌二・県中小企業団体中央会参事、中村英雄・県商工会連合会専務理事、荒井英彦・県信用保証協会会長、奥村明子・ジェトロ長野所長、高木幸一郎・JA全農県本部長、北村智JA長野中央会地域農政部部長、後藤正幸・信濃教育会会長、嶋田力夫・長野学園理事長、手塚久雄・信州大学国際交流課長、井口弥寿彦・信濃毎日新聞社総務局長、小沢吉則・長野経済研究所調査部長、桜井啓司・県武術太極拳連盟会長、など各界来賓が出席しました。

総会で、夏目潔会長は、「日中関係は昨秋の両国首脳会談以来、好転してきている。危うさもあるがしっかりしたものにしていきたい。中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、長野県経済にとっても重要な経済パートナーとなっている。今後とも経済交流の促進を図っていきたい」とあいさつしました。

内田雅啓・県産業政策課長は来賓祝辞の中で、長野県の景気動向に触れながら、中国は長野県にとってもっとも重要な貿易相手国であり上海に駐在員をおいていることなどを紹介し、協議会の活躍を激励しました。高波謙二・県日中友好協会会長は日ごろの協力に感謝し、1月には友好提携30周年を記念して張慶偉・河北省長が来県したことにふれ、「経済交流や地方民間交流が政治的ギクシャクがあっても両国の平和友好関係を持続発展させていく役割を果たしてきた。協議会の一層の活躍を願う」とあいさつしました。

14年度の事業報告と決算を承認した後、河北省はじめとした中国との経済交流の促進、講演会やセミナーの開催、観光客誘致協力などの15年度の事業計画・予算を決めました。

総会終了後、中国大使館の薛剣(せつけん)公使参事官が「中日関係の明るい未来を創るために何が求められているか」と題して講演しました。(概略下記参照)

--3年間「島」と歴史問題で厳しい状況が続いたが、ここに来て再び改善の軌道に戻り徐々に交流と協力が戻りつつある。リスクを抱えながら改善するプロセスが進んでいる。一方中日関係は構造的な問題が発生しやすい歴史的な転換期にある。新たな安定的な枠組みが出来上がるまで長い時間が必要だ。そのために双方が力を入れるべきことは、

①両国国民が両国関係の未来に対してマイナス思考からプラス思考へと転換していくこと(マスコミの責任も大きい)。

②国民大交流の新時代を創ること。交流を通じて相手の国に対する理解を深め相互信頼を醸成していく。現在、人的往来は500万人だが今後1000万ないし2000万人になってもおかしくない。

③ともに新たな発見をしていくこと。中国の巨大な変化、両国社会の「同質化」が急速に進んでいる。また古来から両国には共通の価値観がある。西洋文化の相対的退潮を考えれば東洋文化の復興をともに追及する価値がある。

④利益共有を拡大すること。(AIIBの由来と目的についても詳しく説明)

⑤危機管理メカニズムをしっかり構築し運用すること。安保交流と対話を通じて安保上の懸念を払拭し不測の事態を防止する必要がある。

理路整然とした、わかりやすい講演は出席者に好評でした。最後に、記念パーティーがおこなわれ交流懇親を深めました。

河北省では2022年の北京とともに冬季五輪招致を目指しており、密苑雲頂楽園の林致華オーナーは「冬季五輪を是非開催したいので、協力してほしい」とあいさつ。2社の社長と下川正剛白馬村長はあいさつのなかで、冬季五輪招致の成功を期待するとともに、人材養成、観光客の相互訪問交流など幅広く協力していきたいと述べました。祝賀会では、花岡徹券国際観光推進室長、山本晋司県国際課長、布施正幸県日中友好協会事務局長、丸山仁也八方振興会理事長ら提携を祝しあいさつしました。

八方尾根スキー場は、1998年の長野冬季五輪でアルペン競技などの会場になったところで、1981年から35年にわたって中国のアルペンスキーやジャンプの代表選手の研修・訓練に協力してきた歴史があります。また本年1月末には、張慶偉河北省省長や張家口市長らが白馬村を訪れ、スキー関係者と懇談、視察しており、このたび業務提携調印となりました。

密苑雲頂楽園は北京から北西に250㌔離れた張家口市崇礼県にあり、北京冬季五輪開催にあたってはスキー競技の会場となる予定です。中国ではスキーが競技スポーツとしてだけでなくレジャーとしても年々普及が進み人気となっています。今後の交流が大いに期待されます。

阿部知事は「日中両国の戦略的互恵関係の、地方交流のモデルケースになるよう最大限の努力をしたい」とあいさつ。張省長は同省張家口市が北京市と共催で2022年の冬季五輪を招致していることから、五輪を開催した県内市町村との連携を希望。覚書を交わし「関係者が手を携えて素晴らしい成果をあげていきたい」と述べました。

また相沢病院(松本市)と河北省老年病医院、松本歯科大(塩尻市)と同省の衛生計画生育委員会がそれぞれ、職員や学生の派遣などで交流を深める協定を結びました。

式典には来賓として汪婉参事官(大使夫人)、風間辰一県会議長、井出正一県日中友好協会会長が出席し、それぞれの立場から祝辞を述べました。汪参事官は長野県と河北省が長年にわたって交流を深め、地方交流のモデルケースになっていることを評価し、省長クラスとしては、本年初となる訪日の成功を祈りますと激励しました。井出会長は、一行の来県を心から歓迎し、30年来の両県省の交流成果を踏まえ、日中関係が厳しい中でも民間地方交流を進めてきたことを紹介し、「平和を大切にして両県省が次なる30年に向かって友好の絆を強めるため民間の立場からも頑張っていきたい」とあいさつしました。

第2部の記念レセプションでは長野市男声合唱団ZENの皆さんが「北国の春」「信濃の国」「ふるさと」を見事なファーモニーで披露し、河北省の皆さんを歓迎しました。また日中友好協会女性委員会メンバーは黄色い友好ハッピをまとい張省長や汪参事官、阿部知事とともに「ふるさと」をうたいました。梁国輝さんなど懐かしい再会もあり、会場は大変和やかな華やかな盛り上がりを見せました。

第2部の記念レセプションでは長野市男声合唱団ZENの皆さんが「北国の春」「信濃の国」「ふるさと」を見事なファーモニーで披露し、河北省の皆さんを歓迎しました。また日中友好協会女性委員会メンバーは黄色い友好ハッピをまとい張省長や汪参事官、阿部知事とともに「ふるさと」をうたいました。梁国輝さんなど懐かしい再会もあり、会場は大変和やかな華やかな盛り上がりを見せました。一行は翌27日、白馬村を訪問し、オリンピック開催にかかわった村、スキー連盟、大北日中友好協会関係者の歓迎を受け交流懇談しました。その後オリンピックジャンプ台やスノーパークなどを視察しました。

≪中国国際放送局日本語版のホームページにも紹介されました→長野県・河北省友好提携30周年記念レセプションが開催≫

中華人民共和国65周年記念の講演会とパーティーを開催(10/2)2014

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月2日、中華人民共和国建国65周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、150名余が出席。中国研究の第一人者として活躍している朱建榮・東洋学園大学教授が、「建国65周年を迎えた中国と日中関係の今後」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。「建国以来の中国の歩みを振り返り中国理解を深めながら、いかに日中関係の危機を打開し、新たな友好関係を築いていくか」をともに考え危機を打開しようとする熱意あふれる有意義な1日となりました。

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月2日、中華人民共和国建国65周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、150名余が出席。中国研究の第一人者として活躍している朱建榮・東洋学園大学教授が、「建国65周年を迎えた中国と日中関係の今後」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。「建国以来の中国の歩みを振り返り中国理解を深めながら、いかに日中関係の危機を打開し、新たな友好関係を築いていくか」をともに考え危機を打開しようとする熱意あふれる有意義な1日となりました。

夏目潔・県日中経済交流促進協議会会長の開会のあいさつに続き、井出正一・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中両国はアジアと世界の平和と繁栄に責任を持っている。両国関係は困難な状況が続いているが、切っても切れない間柄だ。粘り強く民間・地方の交流を続け、友好に資していきたい。朱先生から得がたい体験を踏まえて貴重なお話をお聞きし、改めて日中関係の重要性を認識する機会としたい」とあいさつしました。

朱先生は、冒頭自身の体験に触れ、個人が政治の波に飲み込まれることはあるが、研究者として動じないで専門分野を極めていきたいと述べた後、マクロ的に中国の歩みを振り返り表層より深層を見ていく必要性を強調しました。また日中関係については「近年の日中関係の冷え込みに、変化が見えてきた」と分析。理由として「中国では汚職撲滅など国内対策の取り組みに一定のめどが立ち、外交課題に取り組む余裕が出てきた。日本も、集団的自衛権の行使容認を閣議決定するまでは中国脅威論が必要だった」ことをあげました。更に「11月北京で開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)での日中首脳会談が実現すれば、中国国内での対日交流がかなり変わる」と展望しました。

講演の要旨は以下のとおりです。

―(新中国誕生の意義と歩みに触れ)19世紀から20世紀にかけて中国を取り巻く世界の状況が大きく変化し、西洋列強による衝撃が、確立されていた中国の文明・体制に衝撃を与えた。列強の侵略に対応するため、ゆっくりとした民主主義近代化の道ではなく共産主義の道を選んだ。しかし、さまざまな要素の積み重ねの上に中国革命の成功はあった。現在、蒋介石の再評価や20~30年代の民族資本や新文化運動の果たした役割などが見直されてきており、また孔子など中国の歴史・文化・伝統を学んでもっと活用していこうとしている。毛沢東の時代と鄧小平の経済建設主体の時代も連続性あるものと捉え欠陥は改善していこうとしている。総括しながら、長期戦略を練り、科学技術開発の連続性等も重視しようとしている。習近平体制が何を目指そうとしているのか冷静に見ていく必要があろう。

2050年に向けた中国の「新しい長征」が始まっている。鄧小平の3段階戦略と習近平の「中国の夢」は同じ目標と言える。2021年(建党100周年)に「全面的な小康社会(まずまずの生活ができる社会)実現」、2049年(建国100周年)に「富強・民主・文明・和諧」の社会主義現代化国家の実現を掲げている。東アジアの発展の道筋を見ると、まず①経済の民主化(市場ルール導入)、②社会の民主化、③政治体制の民主化の道をたどっている。現在は社会の民主化の時期であり、社会問題が集中的に表れる社会的大転換の時期にあたっている。中国はこの30年間に大きく変わった。85点以上でないと不合格という日本の基準から見ると落第に見えるかもしれないが、55点以上とったことは十分評価されて良い。

日中関係の現状と展望―①APEC首脳会談は実現するか、②靖国神社参拝問題と島の問題この2つの阻害要因の克服は可能か、③今後の展望と経済交流の新しい可能性について。①についてはすでに触れた。②島問題の合意は難しいが事実上の棚上げは可能、周辺海域での不測事態の防止・行動ルールの構築が急務。「歴史」と「領土問題」は「出口論」で解決すべきで、「小異を残して大同を求める」原点に立つことが必要。③本格的改善を決める諸要素としては、中国国内の改革の要素、米中関係、国民同士の相互理解、「戦略的互恵関係」の再確認などがある。日中関係は「政冷」でも「経熱」は冷めていない。チャイナ+1は良いが、インドや東南アジアは中国に替わる受け皿にはならない。環境・農業・高齢化対策など中国の社会問題は逆に日本のチャンス。内陸部への進出と「安心・安全の保障」体制の構築が期待される。中国による対日投資の新しい可能性も出てきている。

講演後、朱先生を囲んで上條宏之・県日中学術交流委員会副会長(県短期大学学長)、森田恒雄・飯田日中友好協会会長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。

上條氏は「辛亥革命以前からの歴史は連続していると見る観点は啓発された。日本も戦前戦後の連続性をにも目をむけ、日清戦争以降の日中の近代史のかみ合わせをはかるべきだ」と述べました。森田氏は満蒙開拓平和記念館の建設運営に拘わっていることを紹介した上で開拓団の悲劇に触れ、「体験を風化させることなく、侵略への反省を忘れてはいけない」と述べました。

朱先生は「中国が首相の靖国参拝に反対しているのは、国交正常化に際し戦争賠償を放棄したが、周恩来総理は中国人民を説得するとき日本人民と軍国主義者を区別し、A級戦犯に戦争の責任を押し付け、日本人民も日本軍国主義の被害者とした。歴史にとらわれないで進む政治的解決の知恵と言える。日本はこのとき日中戦争で中国人民に多大の損害を与えたことを深く反省すると表明した。8月方正の日本人公墓をたずねたが、この公墓は周総理の許可を得て建立されたもので、開拓団の人々も日本軍国主義の犠牲者だとしたものだ。一方中国としては国交正常化以降日本が中国の現代化のために多くの支援をしたことを忘れてはならない。1978年鄧小平は訪日の際、日本に学び中国現代化に前向きに努力するとした」などと述べ日中が和して協力していく必要性を強調しました。

西堀理事長は最後に宇都宮徳馬先生の「日中友好は最大の安全保障」との言葉を紹介して日中友好のため一層努力しましょうと締めくくりました。

県内各地から集まった聴衆は熱心に耳をかたむけ、歴史を踏まえ両国関係の改善、民間交流の継続と深化の必要性を心に刻みました。

第2部の祝賀パーティーでは、井出会長のあいさつに続き、塚田佐・元長野市長、王昌勝・県華僑総会会長からの祝辞に続いて、鷲沢正一・前長野市長の乾杯の音頭で懇親会に入りました。国会議員(代理)、白建飛・県国際交流員らから祝辞をいただきました。また、この夏スキー・軽井沢・須坂・上田友好訪中団などで中国を訪問した様子を代表から報告しました。会場では友好の大切さを思い激励しあう姿が見受けられ、和やかな交流がおこなわれました。

井出庸生・衆議院議員、小松裕・衆議院議員(代)、若林健太・参議院議員(代)、土屋孝夫・県国際課担当係長、小山富男・県国際化協会事務局長、住吉廣行・松本大学学長、浅川祐司・県経営者協会事務局、西村昌二・県中小企業団体中央会参事、細野邦俊・県商工会連合会専務理事(代)、荒井英彦・県信用保証協会会長、高木幸一郎・JA全農県本部長、中村重一・信濃毎日新聞社専務、酒井康成・松本歯科大学法人室留学生課係長補佐など各界来賓が出席しました。

河北省邢台市の経済友好代表団が9月23~24日長野県を訪れ、千曲や岡谷両市を訪問し、友好交流について意見交換したり関係企業などを参観しました。県や市、日中友好協会や日中経済交流促進協議会関係者から温かい歓迎を受けました。

河北省邢台市の経済友好代表団が9月23~24日長野県を訪れ、千曲や岡谷両市を訪問し、友好交流について意見交換したり関係企業などを参観しました。県や市、日中友好協会や日中経済交流促進協議会関係者から温かい歓迎を受けました。邢台市とは1998年の希望小学校贈呈や2012年から始まった内丘県での緑化協力事業など関係が深く、大阪市で開いた第14回日中友好交流会議への出席にあわせて県内を訪れたものです。

代表団は邢台市外事弁公室副主任の裴雅鋒氏や同市巨鹿県副県長の秦中堂氏ら4人。23日の歓迎会で井出正一会長は一行の来訪を歓迎し内丘県での緑化協力プロジェクトが双方の協力で立派に進んでいることを評価、千曲市や岡谷市との交流を県協会としても応援したいと述べました。白鳥博昭・県国際課長は、国際交流員として邢台市の白建飛さんが活躍している様子を紹介し、今後交流が深まることを期待しました。

裴団長は、白さんに対する配慮に感謝の意を表した後、「内丘県の緑化協力事業を必ず立派にやり遂げます。巨鹿県は杏の里として有名で、杏産業が盛んであり、日本一の杏の里として有名な千曲市と友好関係を望んでいます。また邢台市はエネルギー、冶金、機械製造、紡績、食品、医薬品、自動車部品加工産業などが盛んで岡谷市との友好関係を望んでいます。県や県日中のご支援をいただきたい」とあいさつしました。「北国の春」や「ふるさと」の歓迎の歌が披露されると、中国側からも自慢の喉が披露され大きな拍手を浴びました。

一行は、24日には藤森靖夫・県県県民文化部長を表敬訪問した後、千曲市訪問しました。岡田昭雄・千曲市長は「杏」のご縁で友好交流を進めていくことに賛意を表し、邢台市を是非訪問したいと述べました。森食品では、杏を活用したさまざまな加工食品を製造している説明を受け、工場内を参観しました。その後高台に上り森の杏を一望、更にスケッチパークを散策しました。岡谷市では今井竜五市長を表敬、裴団長は「邢台は製造業の発展に力を入れている。岡谷の技術に学びたい」とあいさつ。今井市長は「邢台へ機会を見て訪問したい」と述べました。その後中国各地に工場があるTPRを訪問、エンジン部品の製造ラインを見学しました。また岡谷市日中友好協会主催の歓迎夕食会に出席し和やかに交流しました。

総会で、夏目潔会長は、「日中関係は尖閣問題などで大変厳しい状況が続いているが、中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、長野県経済にとっても重要な経済パートナーとなっている。大局的見地に立って、問題を解決し、経済交流の促進を図っていきたい」とあいさつしました。

吉澤猛・県産業政策課長は来賓祝辞の中で、長野県の景気回復動向に触れながら、高い成長を続けるアジア、中国との連携の重要性を指摘し、協議会の活躍を激励しました。井出正一・県日中友好協会会長は両国関係が依然として厳しい状況にあることに触れ、「日中両国がいがみ合っている間に欧米に先を越される。政経分離方式で経済交流や民間交流を進め、つながりを大切にして相互信頼回復に努めていきたい。協議会の一層の活躍を願う」とあいさつしました。

13年度の事業報告と決算を承認した後、河北省はじめとした中国との経済交流促進、講演会やセミナーの実施、観光客誘致協力などの14年度の事業計画・予算を決めました。また夏目会長はじめ役員を選出しました。

総会終了後、西堀正司理事長(日中友好協会全国常務理事)が「日中関係と中国の経済動向」と題して講演し、建国65周年を迎える新中国の変遷や習近平体制の抱えている課題に触れた後、日中関係は政治分野は当面改善は難しいが経済分野は交流を強化していくべきで、中国経済の課題である、エコ社会、環境問題などの分野で日中協力を深めていきたい等と述べました。続いて、朱丹陽さん(中国国際放送局長野孔子学堂中国側責任者)が、「中国のソーシャルメディア事情」を映像を交えながら紹介しました。インターネット利用者が6億人、微博(ウェイポー=ブログ)利用者が4億人、微信(ウェイシン=ツイッター)利用者が5億人、特に携帯電話利用者の3分の1がスマートフォンを利用しており、その数4.19億人など中国社会が急速にソーシャルメディア社会に変貌している状況が理解できました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月20日、長野市内のホテル犀北館で第37回定期総会を開き、昨年逝去された故内藤武男氏の後任に、夏目潔氏を第5代会長に選出しました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月20日、長野市内のホテル犀北館で第37回定期総会を開き、昨年逝去された故内藤武男氏の後任に、夏目潔氏を第5代会長に選出しました。総会で、夏目潔会長代行は、多くの実績を残された故内藤会長を偲びながら、「日中関係は尖閣問題以降大変厳しい状況にあるが、中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、県内企業の中国進出も600件を超えている。日中両国はいがみ合っているわけには行かない。大局的見地に立って、問題を解決し、日中経済交流の促進を図っていきたい」とあいさつしました。

吉澤猛・県産業政策課長は来賓祝辞の中で、景気回復の期待に触れながら、高い成長を続けるアジア、中国との連携の重要性を指摘し、協議会の活躍を激励しました。井出正一・県日中友好協会会長は故内藤武男会長の業績を讃えた後、尖閣問題で両国関係が"政凍経冷”の状況にあることに触れ、「領土問題は両国指導者の対話によってしか解決できない。我々としては民間交流を進め、つながりを大切にして相互信頼回復に努めていきたい。本年河北省との友好提携30周年にあたり、長野県としても知事をはじめとした訪中団派遣を計画している。協議会の一層の活躍を願う」とあいさつしました。

12年度の事業報告と決算を承認した後、10月の河北省との友好提携30周年を記念しての知事訪中にあわせた訪中団の派遣、視察団の受け入れ、河北省との経済交流促進など13年度の事業計画・予算を決めました。また故内藤会長の後任に夏目会長代行を会長に選出しました。

総会終了後、兼村智也・松本大学教授(国際経営論)が「日中関係と日系企業への影響」と題し、記念講演を行いました。興味深い内容に熱心に耳を傾けました。(以下要点抜粋)

兼村氏は長野県の対中輸出が輸出総額の1/4を占め、また海外進出先の7割が中国であることに触れた後、尖閣問題の影響を紹介しました。影響はもちろんあるが最終製品に直結する輸出向けビジネスの場合は影響が大きく、「安全・安心」にかかわるビジネスには影響は余り見られなかった。日系以外からの受注や、幅広い製品分野から受注がある場合なども影響が少なかった。

中国ビジネスは転換期を迎えており、その最大の要因は賃金の上昇によるコスト高。輸出向けビジネスは困難となってきている。輸出拠点から内販拠点に転換し、幅広い製品分野から受注・日系以外から受注を進めることによって取り引き先の現地化・多国籍化を目指すべき。

日系企業は2万社を超え、500万人以上の中国人を雇用している。労働コスト上昇に対しても日系企業は資本集約型(人手から自社製作の自動機による機械化)で対抗できる強みを持っている。(「中国工場の日本化」)。中国側の対応も生産性向上に寄与する日本的生産システムの受入れに積極的。また深刻な環境問題もあり中国のエコカー補助金導入では日本車HVが最大の受益者となっている。日本と中国では市場としてのすみわけができており、ゼロサムではなくプラスサムの関係にある。日本本国の企業はマザー工場化して行くだろう。

阿部守一・長野県知事は12月18日から22日、北京・南京・上海など各地を訪問しました。18日には中日友好協会の井頓泉常務副会長と釣魚台迎賓館で会談しました。阿部知事は「中国から日本へおおぜいの方に来ていただきたい」と述べ、尖閣問題の影響で滞っている両国間の日中青少年交流再開や観光客往来などを働きかけました。井副会長は「中日関係の現状を憂慮しており、関係が改善することを期待している」とのべ知事の提案に賛意を表しました。

また19日には、長野県が大学生のインターンシップを受け入れている北京連合大学観光学院で学長や学生らと懇談し、「今後も中国の優秀な若者を大勢受け入れたい」と述べました。8月から3ヶ月間、県庁の国際課でインターンシップを体験した同学院4年の呉丹さん(23)は「良い機会を与えてもらい感謝している。長野の食べ物、名所はどれもいい思い出。長野とのご縁を大切にしていきたい」と感激しながら話しました。阿部知事は、「長野県にとって観光は重要な産業。中国からの観光客が増えることも期待しているが、観光に携わる人材育成の点でも協力を深めたい」と述べ交流拡大に意欲を示しました。

その後、20日に南京、21日には上海をを訪れ、長野柄の観光旅行や生徒らの教育旅行の誘致を旅行会社に要請しました。また上海では、県内から進出している企業の代表者と意見交換をしました。県日中経済交流促進協議会から西堀正司理事長(県日中理事長)が同行しました。

山根敏郎・県日中経済交流促進協議会副会長の開会のあいさつに続き、井出正一・県日中友好協会会長が主催者を代表して「国交正常化40周年にあたり尖閣をめぐる激しい対立が続き、この40年間最大の危機を迎えていることは誠に残念だ。日中両国は引越しのできない間柄にあり長い交流の歴史を持ち、経済における相互依存関係は極めて深い。日中は好き嫌いでなく正面から付き合っていかなくてはならない。民間交流の大切さも実感している。高原先生の貴重なお話をいただき、改めて日中関係の重要性を認識する機会としたい」とあいさつしました。

高原先生は「本来なら40周年をともに祝うはずであったが、尖閣問題によって、大変厳しい状況に陥ってしまった。しかしそれで終わらせず、ピンチをチャンスに変えて行く機会としたい。どうすればこの難局を乗り越えていけるか。今だからこそできることがある。節目の年に当たり、40年を振り返って見る必要がある。日中関係史のなかから強靭性と脆弱性を抽出して見て行くことが必要だ」と述べ、1.日中関係の諸要因、2.過去40年の日中関係、3.日中関係の現状-戦略的互恵関係の強靭性と脆弱性、4.今後の課題と話を進めました。

1.日中関係を律する4つの要因として①国民の認識・感情②経済利益③国内政治④国際環境・主権・安全保障がある。

2.過去40年の日中関係は前半の20年と後半の20年に分けられる。1972年~92年は冷戦体制と日本の台頭の時代であり、92年から2012年はグローバル化と中国の台頭の時代といえる。このことを踏まえて、各要因を見ていきたい。

①国民の認識・感情にも大きな変化があった。前半はパンダやシルクロードなどのブームがあり、7~8割の日本国民が中国に親しみを持った。中国でも鄧小平の改革開放政策に乗って日本の文化も次々と紹介され日本に対する関心を高めた。後半は89年の六四事件、90年代の核実験・ミサイル演習、00年代の海上行動の活発化・反日デモ、さらに中国人犯罪やギョーザ事件報道などが国民意識に影響を与えるとともに、バブル崩壊後の日本人の自信喪失・中国への劣等感、世代交代による贖罪意識の薄れなどによって親しみを感ずる比率が下がった。中国においては、当初は日本が近代化のモデルであったが次第に欧米も中国に進出、日本の魅力が薄れ、また鄧小平後の愛国主義教育の強化により、被害者意識(反日意識)が再生産された。一方、近年は文化交流が盛んで日本のアニメやコスプレが中国の若者の関心を呼んでいる。観光客が増加しインターネットでの情報も多く入るようになった。(インターネットはネット右翼も多く悪影響もある)

②経済利益では、当初エネルギー資源への期待そして労働力更に市場への期待へと変化してきた。技術(生産)、資本への期待から技術(省エネ・環境保護)への期待に変化してきた。相互依存は増大したが日本にとって中国は第1の貿易相手国、中国にとって日本は第2の相手国であり相手の重要度は日本で向上、中国では低下した。しかし、日本なしでは無理でもある。

③国内政治の面から見ると日本では当初親台湾派の勢力が強かったが、80年代の改革開放に伴い、関係は緊密になった。2000年代に入ると小泉首相の靖国参拝に反発し、アジアサッカー事件、反日デモが起こり、それを受けて急速に嫌中感、対中脅威感が高まった。中国では、対日政策は敏感な政治問題であり、政権の安定度を測るリトマス試験紙でもある。90年代以降、国民統合と支配の正統性のためナショナリズムの重要性が上昇した。だが内政と外交の連動が強まっている現在、外交面では桎梏になっている。

④国際環境・主権・安全保障の面から見ると、中国にとって安全保障と主権は常に再優先課題だが、日本にとっては経済が最優先課題。ソ連の解体以後中国の関心は海へむけられるようになり、尖閣政策の変更(92年領海法で釣魚島を明記)が明らかとなり、日本は初めて潜在的脅威を感じるようになった。日本は冷戦後、日米同盟強化の道を選択、中国は日本の「普通の国化」(軍事大国化)を警戒するようになる。一方90年代後半からは、地域統合が競争と協力の契機になってきている。

3.日中関係の現状-戦略的互恵関係の強靭性と脆弱性

①日中関係の強靭性としてあげられるのはまず、経済相互依存関係の拡大深化だ。昨年の日中貿易は31.1兆円で日米貿易15.9兆円を圧倒している。また朝鮮半島の核危機、東シナ海問題、海賊やテロの脅威への対処など安全保障領域での協力の必要性も存在している。社会交流・文化交流の分野では強い基盤があり拡大深化している。

②日中関係の脆弱性としてあげられるのは、歴史・領土・安全保障問題等の相互不信、相手に対する消極的イメージがあり、更に将来の日中関係や東アジア秩序の不確実性、相互コンプレックス、ナショナリズムなどがあげられる。

強靭性を強化し、脆弱性の解消を目指すべきだ。日中関係の強靭性の柱となっている経済・文化領域を攻撃することはおろかで許されない。

4.今後の課題

①尖閣問題の沈静化をはかる為、平穏で安定した状態へ復帰させる。「主権問題をパンドラの箱に戻す、神棚に上げる」こと。すなわち主権問題を棚上げにして解決する知恵を持たなければならない。2012年コンセンサスを作ること。すなわち主権に触れず72年以来の状態を維持し、海上行動原則に合意し、2008年の東シナ海の共同開発合意を実施推進すること。

②安保対話と防衛交流を促進し日米中の戦略的共存に向けて、3カ国協議を始動させ危機管理メカニズムを構築すること。

③排他的ナショナリズムを抑制すること。歴史をもって鑑とする。日本では近代史教育、中国では現代史教育の強化をはかるべきだと思う。日本が得た歴史的教訓を語るべきだ。

④「和諧社会」構築への協力。日中プラス韓、華人が協力して、「東アジア戦略的互恵基金」を創設できたら素晴らしい。

⑤国力がなければメッセージも届かないので日本のソフトパワーの強化をはかるべき。教育を重視し、科学技術を振興し、移民も積極的に受け入れる。またお互いに相手に関する情報の量・種類・質の増加と向上をはかる。外交センスなき民族は滅ぶといわれる。外交に関する情報を増やし、インテリジェンスを強化する。

◎講演後に、高原先生を囲んで西堀正司・県日中友好協会理事長の司会でパネルディスカッションが行われました。

◎講演後に、高原先生を囲んで西堀正司・県日中友好協会理事長の司会でパネルディスカッションが行われました。県日中学術交流委員会副会長の上條宏之・長野県短期大学学長は「河北大学や中国国際放送局と交流関係を持っている。客員研究員だった方から長野での体験や実感を周りの人に伝え友好を大切にしたいとの手紙が届き嬉しかった。石原発言に端を発して大変な事態になったが、尖閣問題は沖縄問題に深くかかわりを持っており、日本の近現代史を学ぶ必要がある。アメリカの責任も大きい」と述べました。

河原進・満蒙開拓平和記念館準備会代表(飯田日中友好協会長)は「満蒙開拓平和記念館はようやく9月着工式を行うことができた。ご協力に感謝したい。歴史を風化させないために努力していきたい。領土問題の解決はなかなか難しいが、日系企業には300万人が働いており政治力がもっと前に出て解決してほしい。貿易をもっと増やせば、島の問題は小さくなるのではないか」と語りました。

西堀理事長は尖閣問題の経緯を振り返った上で「日本軍国主義と日本人民を区別した周恩来総理の知恵に立ち返るべきだ」と語りました。

高原先生は「韓国にも反日はあるが破壊活動はなかった。心が通い合う関係を築くのは侵略の歴史がある中で大変難しい問題だ。政治家に強い信念がないとやりきることができない。信念を持った政治家が必要とされる」と語りました。

会場からもメディアのあり方や尖閣問題の解決法などの質問が出されました。高原先生は「メディアの取り上げ方にも問題がありそれに過剰反応して問題がこじれてしまった面もある。中国の実情を知り発言すべきであり、メディア人は特に慎重にすべきだと思う」などと答えました。

第1部の締めくくりで島田力夫・長野大学理事長が「人と人との交流を通じて信頼を築いて行くことも教育の果たすべき役割だ。日中友好の大切さを心から願っている」と閉会あいさつをしました。

第2部の祝賀パーティーでは、井出会長のあいさつに続き、村石正郎・県議会前議長、鄧徳花・中国国際放送局日本語部・長野ラジオ孔子学堂中国側責任者から祝辞をいただいた後、王昌勝・県華僑総会会長の音頭で乾杯しました。会場では困難な中にあっても友好の大切さを思い激励しあう姿が見受けられ、和やかな交流が行なわれました。女性委員会の皆さんが最近完成したばかりの『虹の架け橋-県女性委員会の歩みⅢ』を披露するとともに、「ふるさと」と「大海啊故郷」を歌い大きな拍手を受けました。最後に岡村重信・県経営者協会事務局長の音頭で日中友好万歳で締めくくりました。

若林健太・参議院議員(代)、堀場秀孝・県議、白井千尋・県信用保証協会会長、木藤暢夫・県商工会議所常務理事、井出康弘・県中小企業団体中央会事務局長、細野邦俊・県商工会連合会専務理事、埋橋茂人・JA全農県本部長、須田孝徳・JA長野中央会総合役員室課長、西藤千代子・部落解放同盟県連委員長、川原一祐・松本歯科大学常務理事、曲渕文昭・㈱八十二銀行専務、穂苅甲子男・信州葫蘆島友の会会長など各界来賓が出席しました。講演会には、吉田博美・参議院議員(代)、小島康晴・県議、白鳥博昭・県国際課長、比田井正弘・県観光交流推進課長、岡田荘史・長野市日中議連会長、日台和子・長野市国際室長、高橋博久・県平和人権環境労組会議議長らも出席しました。

*高原先生の発言についての文責は編集部にあります。

阿部知事が北京で観光PR(11/5~9)2011

11月5日から9日まで、阿部守一長野県知事が北京市を訪れ、長野県観光を中心としたトップセールス「長野県観光プロモーション」を実施しました。民間観光事業者・自治体首長ら50人が訪中。県日中友好協会からは、夏目潔副会長、西堀正司理事長が参加、中国政府機関との日程調整などに協力しました。

11月5日から9日まで、阿部守一長野県知事が北京市を訪れ、長野県観光を中心としたトップセールス「長野県観光プロモーション」を実施しました。民間観光事業者・自治体首長ら50人が訪中。県日中友好協会からは、夏目潔副会長、西堀正司理事長が参加、中国政府機関との日程調整などに協力しました。

県観光部国際課によると、「大きな成果を上げることができました」とのこと。観光プロモーションの概要は次のとおりです。

①長野県観光のPR/杜江国家旅游局副局長と懇談、現地旅行社との商談会の開催

②学習(修学)旅行誘致/鄭萼北京市教育員会副主任と懇談、北京市第80中学訪問

③県産品のPR/イトーヨーカ堂、イオン(ジャスコ)、丸紅北京訪問

④中国政府要人との会見/井頓泉中日友好協会副会長と人民大会堂で会見、肖天国家体育総局副局長・趙英剛中国滑雪協会副主席と会見

「北京市における観光プロモーションは初の試みでしたが、知事が自ら北京市を訪問することで、中国からの観光客誘致が促進されるとともに、これまで貴協会と中国滑雪協会との間で築いてこられた、スキー交流が一段と深まり、また、長野県と北京市の学校間交流の扉が新たに開かれることが期待されます。長野県ではこれからも、このようなプロモーションを中国で展開して参りますので、今後とも貴協会のご支援を賜りたくお願いいたします」(長野県観光部国際課)

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月24日、辛亥革命100周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、180名が出席。前駐中国大使の宮本雄二先生が「これから、中国とどう付き合うか」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでのパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。日中関係の未来を展望し友好の意義を再確認できた有意義な1日となりました。

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月24日、辛亥革命100周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、180名が出席。前駐中国大使の宮本雄二先生が「これから、中国とどう付き合うか」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでのパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。日中関係の未来を展望し友好の意義を再確認できた有意義な1日となりました。上条宏之・県日中学術交流委員会副会長の開会のあいさつに続き、井出正一・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中両国は、アジアと世界の平和と繁栄に責任を負っている。互いに多くの解決しなければならない課題を抱えており、互いに争ってはいられない。相互補完の関係にあることを自覚し、共存共栄、、共進が必要であり、そうできる。戦略的互恵関係をうたった共同声明は日中両国の進むべき道を示している。尖閣問題等を見ると両国関係はまだもろい面もある。民間交流の大切さを実感した。みんなで力を合わせて友好発展のために尽力したい。宮本前大使の貴重な体験をお話いただきこれから中国とどう付き合うかを考えていきたい」とあいさつしました。

先生は「これから中国とどう付き合うか」に話を進め、①世界の基本的趨勢と日中関係、②中国の現状をどう見るか、③日中戦略的互恵関係の世界、を具体的事例を交え分かりやすく明快に語りました。

①世界の基本的趨勢と日中関係

中国共産党の文献を読むと、必ず大きなところから入って細部にいたるという思考方法を貫いている。この思考方法を取り入れてまず世界の基本的趨勢を押さえておきたい。現在世界は曲がり角に来ている。アメリカ式資本主義がリーマンショックにより行き詰まり、市場の巨大化で活路を見出そうとしたEUも危機を迎えている。新興国もチャレンジを受けているが、世界経済の中の比重が高まった。中国・インド・ブラジルも経済のグローバル化・開かれた経済から利益を得た。従ってこれら新興国はこの仕組みを壊すことはしないだろう。修正は必要だが現在の仕組みから利益を得ているのでこれを尊重して行くだろう。技術革新・グローバル化・相互依存は益々進むだろう。一方、軍事安全保障面から見ると、相手に対する猜疑心、最悪の事態に備えるという基本的位置づけは変わらない。日中間に横たわるこの2つの矛盾を政治的にどう調整するか。隣国同士は仲が悪い。独仏は500年間戦争を続けようやく仲直りした。日中間は近いから仔細が分かってしまう。両国が仲悪くなったり対立したりする事例は事欠かない。不安定要因はあるが、大きな視点で日中関係を前進させていく必要がある。

②中国の現状をどう見るか

中国は、中国共産党の(国民党の弾圧下で育まれた)秘密主義と社会の急速な変化、多様化によって分かりにくいところがある。改革開放政策は大きな成功を収めた。成功は新たな問題を生み出している。1つの踊り場に来ている。中国社会は大きく変質し、経済活動の飛躍的拡大、生活空間の拡大が進んだ。2008年には23%が大学に進み、インターネット人口は5億人に達し、市民が自分で判断できる状況となった。価値観が多様化し、幸福感が1人1人違ってきた。全員を満足させることはむずかしい。格差と腐敗の問題も深刻だ。科挙制度の伝統があった中国では地方知事を務めれば3代の富ができるといわれていた。鄧小平が江沢民に3つの提起をしたといわれている。1つは軍の掌握、2つは党の分裂を避ける、3つは腐敗・汚職は民の心が去る。これから分かるように腐敗の問題はかなり重視されている。

中国はたくさんの問題を抱えているが中国は倒れない。次々と問題は起こるが問題の60~70%は解決してきた。中国共産党の統治能力が高いことを示している。たとえば不動産バブルに対しては今年だけで低所得者向けに1000万戸の公団住宅を作っている。更に3000万戸を計画している。中国に経済発展をもたらし、良くここまでやった、中国共産党を評価すべきと思う。しかし、問題は深刻化している。今社会の安定が強調されている。100人以上のデモが年間8万件おきているとの中国の公式発表がある。日本だったらたとえ10分の1であっても大変なことだ。判断基準が日本とは違う。

③日中戦略的互恵関係の世界

日中がともに世界の中で大国となり影響力の強い国となった。歴史的に見ると、かつて中国は長く世界の大国であった。明治以降日本が勃興し、中国が没落した。現在、地球規模で見て、日中は世界のなかでGDP第2位と第3位の国となり、世界に対する責任は大変大きくなった。戦略的互恵関係にありけんかばかりしていることは許されない立場にある。毛沢東時代は世界に対して敵対的だった。改革開放の時代は世界の中に組み込んで行くことこそ必要だ。かつて天安門事件が起こったとき欧米は中国を非難したが、日本は改革開放勢力を支援した。日中両国は相互補完の関係にあり、よい経済協力関係をつくるのは日本の国益でもある。

中国の発展に伴い中国は大国になったのだから、もっと自分の主張をしてもよいのではないかと思う人が増えている。アメリカはイラクに戦争を仕掛けた、アメリカに包囲されているという猜疑心がある。また歴史的な屈辱を忘れないという愛国主義教育は現在の指導部に跳ね返ってきて、柔軟な外交のかせになることもある。改革開放の道筋を指し示した鄧小平理論も腐敗に対処する具体的処方は残していない。時代の要請にあった中国独自の価値観を打ち立て世界に表明しなければならない。

日中関係は経済分野における戦略的互恵関係と一方における軍事安全保障問題これをどのようにバランスをとりうまく処理して行くかが課題となっている。日本は平和国家として生まれ変わった。より多くの国民同士が接触して相互信頼を育むことが最も大切だと思う。交流を強化して、相互不信の状況を突破していかねばならない。軍事安全保障の専門家の観点から見ると米中はいずれ衝突するといい、経済の専門家は協力以外に道はないという。この両者のバランスが大切だ。安定した状況を作ること。軍事交流が大切で、軍事的透明性を高めることが必要だ。軍事安全保障の観点すなわち最悪の状況に備えるという、この世界に引き込まれている。軍人同士が相互訪問し率直に言い合うことが必要だ。

◎講演後に、宮本先生を囲んで西堀正司・県日中友好協会理事長の司会でパネルディスカッションが行われました。

◎講演後に、宮本先生を囲んで西堀正司・県日中友好協会理事長の司会でパネルディスカッションが行われました。県日中学術交流委員会会長の山沢清人・信州大学学長は「信州大学に留学した人たちが中国へ帰国してから同窓会を作って北京で40人、上海でも30人が集まったといった話も聞く。日本の学生も中国に派遣していきたい。中国留学生の意識や意欲は高い。中国から学んでくることはたくさんある」と述べました。

宮本先生も、「地方交流が日中関係を底ざさえしている。信大医学部の留学生が河北医科大学をリードしているという話を聞いた。これからの交流は科学技術重視だ。中国では大学の統合を数年前に行って巨大化している。地域連合を組んで地方交流をすすめていただきたい。留学生の相互交流は大変大切。留学生は国を代表することになる。留学生を大事にして返すこと。彼らは日中の架け橋になる。日本政府ももっと留学生交換事業を支援すべきだ。

桜井佐七・県日中経済交流促進協議会理事は「中国が好きで、文革中から中国を訪問している。万博中国館の清明上河之図のコンピューターグラフィックも見に行った。大変素晴らしかった。新幹線に乗って西湖も訪問してかえったところで温州の高速鉄道事故処理問題が起こった。中国の軍事大国化や人権軽視の事故処理についてどう考えたらよいか」と語りました。

宮本先生は「中国で基本となる価値観が揺らいでいる。根本的なところを打ち立てられていないところに欧米の物質主義的な新しいものがどんどん入ってきている。中国の人権・民主主義を考える場合、易姓革命の伝統がある国なので天命すなわち民の声に従ってやることだと思う。社会の格差については熾烈な論争があり左右から批判が起こっている。民衆の意識も高まっている。人民の人民による人民のための政治ということに尽きると思う。

軍事大国化についていうと航空母艦を大国は大国として持つべきという庶民の声もある。何のための軍事大国化か、まだ我々に明らかにしていない。この辺が問題と思う」と語りました。

会場からも原発、アジア経済の一体化、アニメなどの日本文化などに対する中国での受けとめ方などの質問が出されました。「中国ではエネルギー効率がまだまだ悪い。経済成長が共産党の統治の正当性を保障している中で、原発は電力確保の上で必要としている。アジアの経済一体化については50%はアジア域内の貿易が占めている現実があり、今後もその傾向を強めて行くことになるだろう。外来文化への対応としては党が全てを手のひらの上でやらせようとするがこれはだんだん難しくなっている。知的財産権の保護の問題もある」などと答えました。

第2部の祝賀パーティーでは、井出会長のあいさつに続き、村石正郎・県会議長、王昌勝・県華僑総会会から祝辞をいただいた後、若林健太・参議院議員の音頭で乾杯しました。また、今井正子・県議、劉非・北京放送局日本語部副部長らからスピーチをいただきました。会場では和やかな交流が行なわれました。最後に佐々木治夫・県医師会副会長の音頭で日中友好万歳で締めくくりました。小坂憲次・吉田博美・参議院議員(代)、塚田剛義・県信用保証協会常勤理事、和田明・県中小企業団体中央会総務部長、竹之内健次・部落解放同盟県連委員長、三浦義正・信州大学理事、鈴木隆・同、酒井康成・松本歯科大学法人室主任など各界来賓が出席されました。講演会には、浅井秋彦・県国際課長、小松正俊・JA長野中央会専務、埋橋茂人・JA全農県本部長、木藤暢夫・県商工会議所常務理事、高橋博久・県平和人権環境労組会議議長、小沢明・県国際交流推進協会事務局長らも出席されました。

*宮本先生の発言についての文責は編集部にあります。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月15日、長野市内のホテル犀北館で第35回定期総会を開きました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月15日、長野市内のホテル犀北館で第35回定期総会を開きました。総会で、内藤武男会長は、連雲港市を訪れた印象に触れながら中国の際立った発展振りを紹介し「中国が世界経済の牽引車的な役割を果たしている。県内企業も450社が中国に進出しており中国との経済協力関係はますます重要性を増している」と述べ、また3月の大震災における日本人の落ち着いた対応や親切な振る舞いに中国の友人が感動していたことを紹介し、今後の信頼・協力の発展に期待しました。

石原秀樹・県産業政策課長は来賓祝辞の中で「大震災によって経済的打撃を受け長野県にも影響が及んでいるが、中国との安定的な経済交流をすすめていきたい。長野県の対中貿易は2500億円にのぼり全体の1/4を占める。引き続き経済市場開拓等にも努めてまいりたい」と述べました。

10年度の事業報告と決算を承認した後、11月の知事訪中にあわせての訪中団の派遣、視察団の受け入れ、河北省との経済交流促進など11年度の事業計画・予算を決めました。また役員補充として、会長代行に夏目潔氏、理事長に西堀正司氏を選出しました。

総会終了後、日本国際貿易促進協会専務理事の片寄(かたよせ)浩紀氏が「中国の現状と日中経済交流の展望」と題し、記念講演を行いました。片寄氏は40年余りにのぼり中国との経済交流の最前線に立って活躍してきた経験にもとづき改革開放以後の中国の歩みと対外関係の発展、最近の中国の政治経済状況、日中経済交流の展望について具体的事例も交えながら分かりやすく紹介しました。

「グローバル経済への積極参画を進めてきた結果、中国の命運は世界の命運とリンクしている。本年からの第12次5カ年計画では中国が今後市場経済の負の面を軽減できるかどうか、発展方式を転換し自主創新社会をつくろうとしていること等に注目していきたい。また北東アジア経済圏の一体化、日中韓投資保護協定や自由貿易協定(FTA)、ルールの共通化などが課題となってきている。そのためには、中国に社会信用体系の確立が必要であり、日本には受容性が必要」と述べました。

阿部守一知事は、5月16日、東京の中国大使館を訪ね、程永華駐日中国大使と懇談しました。

阿部守一知事は、5月16日、東京の中国大使館を訪ね、程永華駐日中国大使と懇談しました。東日本大震災や原発事故を受けて県内を訪れる外国人観光客が減少している点について知事は、「受け入れ態勢をしっかり作って行くので、是非、大勢の方にお越しいただきたい」と協力を求めました。中国の小中学、高校生が県内を訪れて地元の子供たちと交流する教育交流にも触れ、「子供の将来に向けていい財産になっている」と述べました。

県内を何度か訪問したことがあるという程大使は「交流の幅が広がっており、自然豊な長野県での青少年の交流は非常に有意義。お互いの利益になる交流、協力をしていきたい」と応じました。知事が長野県訪問を招請すると大使は機会を作って是非訪問したいと述べました。

会見には、大使の古くからの友人である西堀正司県日中友好協会理事長(県日中経済交流促進協議会常務理事)も同席しました。

<この会見は、中国大使館のホームページでも紹介されました>

◎程永華駐日大使,阿部長野県知事と会見(2011/05/19)

程永華駐日中国大使は5月16日、阿部守一長野県知事と会見した。

阿部知事は、長野県は中国との友好往来を重視しており、昨年知事に選ばれた私も、これまでの基礎の上に、青少年交流を含む中国との交流、協力を一段と強化したいと考えていると表明した。また、長野県は観光資源が豊富で、冬季五輪を開催したこともあり、中国の皆さんにもっと多くおいでいただきたいと述べた。

程大使は長野県が長期にわたって、対中交流・協力に努力してきたことを積極的に評価し、ますます頑張って、中日の戦略的互恵関係のたえざる発展に貢献するよう希望を表明した。

会見には西堀正司長野県日中友好協会理事長、張成慶駐日大使館参事官が同席した。

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は12月3日、日中友好協会創立60周年を記念し講演と祝賀のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、200名が出席。朝日新聞中国総局長や編集委員、ニュースステーションのコメンテーターとして活躍された加藤千洋(ちひろ)・同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授が「激動する世界の中の日本と中国」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでのパネルディスカッションと祝賀パーティーがおこなわれました。友好の意義を再確認し共有できた有意義な1日となりました。

長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は12月3日、日中友好協会創立60周年を記念し講演と祝賀のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、200名が出席。朝日新聞中国総局長や編集委員、ニュースステーションのコメンテーターとして活躍された加藤千洋(ちひろ)・同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授が「激動する世界の中の日本と中国」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでのパネルディスカッションと祝賀パーティーがおこなわれました。友好の意義を再確認し共有できた有意義な1日となりました。激動する世界の中の日本と中国―3つの逆転と中国の行方そして日中関係--加藤千洋・同志社大学大学院教授

内藤武男・県日中経済交流促進協議会会長の開会のあいさつに続き、井出正一・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中友好協会創立60周年にあたり、10月には北京の人民大会堂で日本から1200人、中国から宋健中日友好協会会長ら100人の友人も参加して祝賀会が行われた。席上加藤紘一日中全国会長に代わり代表してあいさつした。尖閣沖の漁船衝突事件以来一挙に日中関係が厳しくなり崩れそうになり、そんな中での祝賀会だったので一抹の不安もあったが、こんなときだからこそ民間友好団体のわれわれが頑張らねばとの思いをもった。新中国誕生の翌年友好協会はスタートし、多くの先達が数々の困難を乗り越えて国交回復や友好発展のために尽力してきた。戦略的互恵関係が言われているが、まだもろい面もあり、より確かなものに構築することが重要と思う。国情の違いを理解し、国民感情の改善に努めること、そのためには民間の努力が重要だ。日中両国の良好な関係はアジアと世界の平和と繁栄にとって必要不可欠。中国・アジア・世界の事情に詳しい加藤千洋先生を迎えて講演をお聞きし友好協会として何をなすべきか考えていきたい」とあいさつしました。

加藤先生はまず、世界の何がどう激動しているかに触れ、激動の世界について3つの逆転現象を上げました。①米中の逆転(昨年の自動車販売台数の米中の逆転)②日中の逆転(GDP第2位の座の逆転)③東西の逆転(歴史的に見て1820年ごろまでGDPの33%を占めていた中国が産業革命やアヘン戦争を機に没落し世界経済の中心が西に移ったが、今再び東に移ってきた)3つの逆転の主役はいずれも中国であると述べました。

この中国と付き合って行く上で①中国の台頭、経済発展はいつまで続くか②経済が豊かになった中国の民主化はあるのか③不透明ではあるがますます重要となっている中国とどうやって向き合えばよいかと話を進めました。

①特派員として中国に7年間滞在した経験から言うと少なくとも後10年は高度成長を続けるだろう。さらにアメリカに追いつき追い越すだろうとの予測もある。沿海部の経済発展地域、内陸の後発地域など中国は島国の均一な日本と違って3~4の経済モデルが同居しており奥行きが深い。中国共産党は統治能力をもっており、また財政にゆとりがある。(バブル崩壊の対応も可能。)目標として20年までに4倍増を打ち出し、全面的小康社会の実現を掲げているが、控えめに考えても7%成長を10年続けるとGDPは倍になる。さらに10年続けると4倍になる。現在5兆ドルだから2020年には10兆ドル、30年には20兆ドル、アメリカは現在15兆ドルほどなのでこちらも一定の成長を見込んで20兆ドルとすれば計算上並ぶことになる。歴史を見ると中国の台頭は100年スパンで続いて行くものといえる。

マクロで見ると飛ぶ鳥を落とす勢いの中国だが、問題は山積みしている。先送りしてきた問題、急ぎすぎた結果発生している問題としてエネルギー効率の悪さ、環境破壊の問題、少子高齢化問題、少数民族問題、役人の汚職の問題、中でも格差問題がある。対策として西部大開発などのような内陸部への開発投資、三農問題の解決、徴税システムの強化などに取り組んでいこうとしている。

②一人当たりのGDPが3700ドルから4000ドルとなると中産階級も政治的主張を始める。中国も民主化する時期ではないかと世界から見られている。56の多民族国家である中国は複雑な国情で、同列には論じられないが中国式の政治的変革が進むだろう。

③超高齢化社会の日本と高齢化社会になりつつある中国とどのように向かい合っていったらよいか。 1人あたりのGDPが1万ドルを超えるところが上海、広州、北京、青島と広がり、それが日本と同じ規模となっており、自動車だけでなく高級消費財が爆発的に売れる状況にある。一方、尖閣問題での反日デモ、小泉時代の反日デモ、SARSなどがありチャイナプラスワン(中国が主だが安全弁として別に1つ持つ)がいわれている。リスクがあるからといって避けるわけにはいかない。魅力ある中国を有効に使って、向き合って行くべきだろう。

中国の友人と話しているとGDPは2位になったといっても人口は10倍、日本には10年いや20年、25年は追いつきませんと言う。それは日本のソフトパワー、完備された水道・鉄道の正確さ・トイレの清潔さ・治安の良さ・きれいな街・社会の中にある何気ない人間関係と次々と日本の良さをあげる。中国やインドに対して量的拡大競争を挑んでも太刀打ちできない。日本のソフトパワー、省エネ、環境保全などを活かし質の高い国を目指し、それを活かして中国と友好的な協力関係をつくって行くべきだろうと結びました。

尖閣問題、北朝鮮問題、日米中正三角形論、中国の民主化と情報統制などについての質問に対して加藤先生から、率直な見解が示され、聴衆はうなずきながら耳を傾けました。

尖閣問題への対応では両者とも失敗したなと思う。日本の失敗は船長をあとのことを考えず逮捕したこと、釈放タイミングの悪さ、ビデオ流失への対応など、脈絡のなさが目立った。一方中国の失敗も大きかった。問題を民間交流や経済の領域にまで広げてしまったこと、南西諸島への自衛隊配備強化などの状況を作り出してしまったこと、このような情景は中国側も見たくなかっただろう。中国のネット上にはこのような姿勢に批判的意見も見られることは救いだ。北朝鮮問題への中国の対応を考える場合、中国は複雑な国で、見る角度によって違う要素を持っていることをおさえておく必要がある。外交部は厳しく当たれと考えているが、国内の安定と経済の発展が至上命題の中国にとって隣国の不安定化を望まないと言うのが本音だ。中国の民主化については現政権の置き土産となるかはちょっと疑問で次期政権でも具体像は見えてこない。情報統制システムも一方でネット空間の広がりがあり、また知識人の言論自由の幅も広がってきている。三歩前進二歩後退、すり足のような変化ではあるが、「長江の流れは、よどみ・逆流はあるが、一貫して西から東へ流れている」(江沢民)ことも事実だろう。

西堀理事長は、中国では毛沢東・周恩来・鄧小平時代と比べて指導者のカリスマ性がなくなっている中で日中関係・対外関係の処理も大胆で柔軟な決断を下すことが難しいかもしれない。正三角形理論は理想だが、国民感情もありアメリカ一辺倒的な日本政府の対中政策となっている。しかし政治は細っているが経済関係は太い。尖閣問題も小異を残して大同の精神で処理してほしい。民間交流を拡大して尖閣問題が小異になるくらいの関係を目指すべきと述べました。

最後に加藤先生が青少年交流の大切さに触れ留学生など一人ひとり大切にして付き合って行くことが相互信頼・友好協力の基礎になると述べ締めくくっていただきました。

第2部の祝賀パーティーでは、島田力夫・長野大学学長、王昌勝・県華僑総会会、阿部守一県知事から祝辞をいただいた後、塚田佐・前長野市長の音頭で乾杯しました。また篠原孝・衆院議員(代)、北沢俊美・参院議員(代)、小坂憲次・参院議員(代)、佐々木治夫・県医師会副会長、劉非・北京放送局日本語部副部長、岡田荘士・長野市日中議連会長、田中正治・松本歯科大学理事、穂苅甲子男・信州葫蘆島の会会長、小林佑一郎・前帰国者定着促進センター所長らからスピーチをいただきました。県会開会中のため寺島義幸・県会議長からは祝電をいただきました。女性委員会メンバーが加藤先生を囲んでふるさとを合唱。会場では和やかな交流が行なわれました。最後に窪田徳右衛門・白馬村副村長の音頭で万歳で締めくくりました。塚田剛義・県信用保証協会常勤理事、星沢重幸・部落解放同盟県連副委員長、三浦義正・信州大学副学長、高橋進・長野大学学部長など各界来賓が出席されました。

県日中友好協会と県日中経済交流促進協議会の招きで広東省江門市から陳佳林・副市長一行14名が9月21~23日来県し、22日には県内経済人ら約90名が参加して、長野市内のホテル国際21で江門市経済懇談セミナーが行われました。

県日中友好協会と県日中経済交流促進協議会の招きで広東省江門市から陳佳林・副市長一行14名が9月21~23日来県し、22日には県内経済人ら約90名が参加して、長野市内のホテル国際21で江門市経済懇談セミナーが行われました。主催者を代表して西堀正司・県日中友好協会理事長が、一行の来訪を歓迎し、両県市の経済人事の相互交流が一層発展するよう期待したいと述べました。陳副市長は「江門市は、広東省の珠江デルタの西に位置する華僑の故郷として有名な都市で省内で8番目の人口(410万人)を擁し、先進的製造業の重点的発展地区として注目されている。香港マカオに近く政府の行政効率が高く、投資環境がよい」と投資や経済協力を呼びかけました。

席上、県日中友好協会と江門市対外貿易経済合作局との間で協力強化の覚書が調印取り交わされました。最後に江門市を3度訪れたことのある佐藤信行・県日中経済交流促進協議会理事(第一設計社長)が「江門市は美しい街で皆さんあたたかい。江門ドリームを実現しましょう」と呼びかけました。終了後和やかな懇親歓迎パーティーがおこなわれました。

一行は県内滞在中、黒田・県商工部長や県経営者協会を表敬したほか、Mウエーブや善光寺などを参観しました。また陳副市長はSBCなどの取材に答え、「長野県は緑が豊かで、街は調和が取れており、人々はあたたかく、日本に対する印象は大きく変わりました。平和と発展は人類の共通した大きなテーマです。双方の知恵で、いろいろな問題を解決していきましょう」と語りました。

長野県と友好提携している河北省から経済協力代表団(楊崇勇副省長一行19名)が7月13日来県し、河北省への企業進出を呼びかける経済セミナーを開きました。楊副省長は「高い経済成長を続ける中国にあって、河北省などの環渤海湾地域は第3の経済成長地域として注目を集めている。全土の10%以上の市場シェアを有する首都経済圏を形成している。河北省はGDP全国6位でコストが安く土地が広大、交通などの基盤整備も大きく進んだ。バイオ製薬、新型エネルギー電子工業などハイテク分野の業種も発展を見ている。長野県の優れた技術と河北省の豊富な資源、人材が協力提携できれば大変素晴らしい。今後の協力発展を願う」と述べました。

長野県と友好提携している河北省から経済協力代表団(楊崇勇副省長一行19名)が7月13日来県し、河北省への企業進出を呼びかける経済セミナーを開きました。楊副省長は「高い経済成長を続ける中国にあって、河北省などの環渤海湾地域は第3の経済成長地域として注目を集めている。全土の10%以上の市場シェアを有する首都経済圏を形成している。河北省はGDP全国6位でコストが安く土地が広大、交通などの基盤整備も大きく進んだ。バイオ製薬、新型エネルギー電子工業などハイテク分野の業種も発展を見ている。長野県の優れた技術と河北省の豊富な資源、人材が協力提携できれば大変素晴らしい。今後の協力発展を願う」と述べました。また石家荘市の劉暁軍副市長(市ハイテク開発区書記)や孫金博・保定市ハイテク開発区主任、張召堂・滄州市臨港化工園区管理委員会主任がそれぞれの開発区の様子を紹介し、企業進出を呼びかけました。続いて河北省紹介のDVDが上映されました。また中国に生産拠点を持つオリオン機械(須坂市)の担当者も中国人幹部を育て現地企業の経営を全面的に任せていることや、主力製品の搾乳機の中国内市場での販路が拡大してきていること、広東省だけでなく上海周辺での労働者の賃金水準があがっている状況などを説明しました。

セミナーには県内企業や経済団体、県や県日中経済交流促進協議会、県日中友好協会関係者ら7約70名が出席しました。セミナー終了後交流懇親会が開かれ、板倉敏和県副知事がセミナーの成功を祝い長野県と河北省の経済協力発展に努めていきたいとあいさつしました。最後に井出正一県日中友好協会会長が河北省側の積極姿勢に応え経済分野においても協力関係を促進していきたいと述べ一本締めをの音頭を取って有意義な会は終了しました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月15日、長野市内のホテル犀北館で第34回定期総会を開きました。

長野県日中経済交流促進協議会は、6月15日、長野市内のホテル犀北館で第34回定期総会を開きました。総会で、内藤武男会長は、「世界的経済不況からの脱出の上で中国が牽引車的な役割を果たしている。県内企業も400社が中国に進出しており中国との経済協力関係はますます重要性を増している。本年4月友好提携している河北省との経済交流を促進するため県が呼びかけて県河北省経済交流推進協議会を立ち上げ、6月に経済調査団を派遣した。河北省との経済交流促進に当協議会としても力を入れて行きたい」と述べました。

09年度の事業報告と決算を承認した後、河北省との経済交流推進を柱に訪中団の派遣、視察団の受け入れなど10年度の事業計画・予算を決めました。

総会終了後、中国でのビジネスをテーマに座談会を開催。現地の事情に詳しい山根敏郎副会長(守谷商会相談役)、夏目潔理事長(夏目社長)、西堀正司常務理事(県日中友好協会理事長)が、新たな事業展開の可能性について意見交換しました。

夏目理事長は、中国での自動車の急速な普及に伴い現地で急成長する日本の自動車教習所を紹介。「日本が先進的にすすめてきた事業モデルを発揮できるかがカギだ」と語りました。西堀常務理事は、世界最大の鉄鋼生産国になるなど重化学工業が成長する一方で「深刻化している環境問題を解決する事業にチャンスがある」と指摘しました。また山根副会長は工業地区として開発が進む河北省唐山市の現状を紹介し、「時間がたつと土地代の上昇で手が出なくなる。進出するなら早い段階ほど有効だ」と述べました。

板倉敏和・副知事を団長とする、長野県河北省経済交流調査団一行22名が6月6日から12日、河北省の省都石家荘市をはじめ唐山市・廊坊市及び天津・北京を訪問し経済開発区や企業を視察するとともに関係者と懇談を行いました。商工・農政・観光などのグループに分かれての視察を通じて、今後の両県省の経済交流推進に貢献するものと期待されています。追って報告書が発表されることとなっています。

長野県と河北省は1983年友好県省関係を結び、以来、人事・青年・農業・文化・スポーツ・医学など多方面の交流を進めてきました。25周年を機に村井仁・知事、胡春華・省長の相互訪問が行われ、両県省の経済交流推進を約束しました。

昨年12月には河北省から48名の経済代表団が来県し県内経済関係者90人が参加して河北省経済セミナーが開かれました。4月14日には県や経済団体・県日中経済交流促進協議会・県日中友好協会などで構成される県河北省経済交流推進協議会(久保田篤会長)が設立されました。同協議会は「近年の中国は高い経済成長で発展しており、特に河北省・北京・天津を中心とする渤海湾経済圏は第3の成長エリアとして注目を浴びています。長野県と河北省の友好交流26年の実績をもとに、今後の人脈作り・経営戦略に活かすため県河北省経済交流調査団を派遣することになりました。