毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]

(kazmori@gipnc.shinshu-u.ac.jp)

|

|---|

|

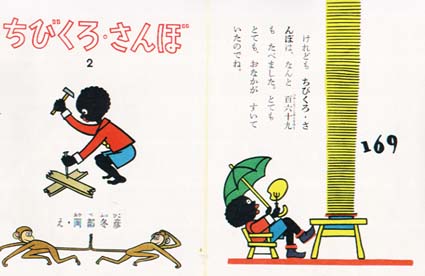

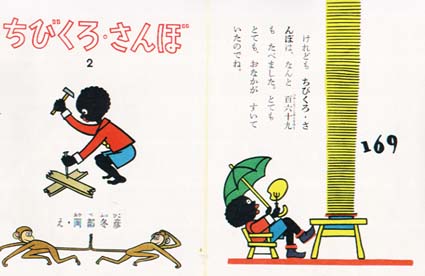

岡部冬彦によるイラスト(左)とF・ドビアスのイラスト(右) |

1988年12月に、ほとんど議論されることなく絶版になった岩波版の『ちびくろ・さんぼ』が瑞雲舎から復刊されて2ヶ月半がたったが、今回もほとんど議論がなされないままである。「人種差別だ」という理由で絶版になったのに、まったく同じ本がなぜ復刊できるのだろう。この16年間に人種差別がなくなったのだったら、復刊は手放しで喜ばしいことなのだが、残念ながら現実は何も変わっていない。では、なぜ以前には絶版とすべきだった絵本が今はOKということになるのだろうか?

8年ほど前に、タイトルの一字を変えただけの『チビクロさんぽ』という挑戦的な改作本を出版して、差別と出版の問題について議論を引き起こそうとした際に、この絵本が絶版となった真の理由は別のところにあるのではないか、という疑いを持つようになった。そして、今回の復刊によってその疑いはいっそう強いものとなった。

私たちはみんな騙されていたのかも知れない。岩波書店がこの絵本を絶版にした本当の理由は、著作権の問題だったのではないだろうか。実は、岩波書店はヘレン・バナマンの著作権を正式に取っていなかった。出版社は、この著作権問題こそが出版社の死活問題であることに気づいていたにちがいない。そこで、人種差別を理由に絶版にすることで、著作権問題に蓋をしてしまったのである。ちなみに、岩波書店は『さんぼ』の絶版後にも『ドリトル先生』シリーズで同じ団体から人種差別の指摘を同じように受けているが、絶版という措置を取らなかった。『さんぼ』の場合とちがって、『ドリトル先生』シリーズはちゃんと著作権を取得していたからである。

この推理が正しいとすれば、今回の復刊がなぜ可能となったのかも簡単に説明がつく。国際的な著作権法では、原著者の死後50年間(さらに戦争による期間の延長がある)は著作権が保護されるのだが、その保護期間が終わったからだ。バナマンは1946年にお亡くなりになっている。戦争中であったため、戦争終結となるサンフランシスコ平和条約の発効(1952年)の翌年1月1日から50年間を保護期間と考えると、2002年までは著作権が生きていた計算となる。言い換えれば、2003年以降は原著者の著作権がなくなり、誰でも自由にこの絵本を出版できるようになったのだ。前回の絶版騒動からの16年間に解決したのは差別問題ではなく、著作権問題だったのである。

岩波書店は2003年以降は堂々とこの本を再版することができるようになった。しかし、そんなことをしたら、前回、著作権問題で絶版にしたことがバレバレである。だからじっと黙ったままだった。一方、岩波書店が持つこの絵本の編集権は、初出の1953年から50年が経過した2004年末に消滅してしまった。この結果、この絵本は本当に誰が出版しても良くなった。そして、それを逃さなかったのが瑞雲舎だったというわけである。

今回復刊された『ちびくろ・さんぼ』には岩波版では収録されていた「第2話」がない。これもおそらく著作権がらみの理由だろう。「第2話」の絵は最近お亡くなりになった漫画家の岡部冬彦さんが「第1話」のフランク・ドビアスの画風をまねて描いたものであった(画像参照)。ここまで、そっくりな絵を商業的な出版物の中に使うことは、岩波版が世に出た50年前には許されても、現在では明らかな著作権侵害と見なされるだろう。その後、漫画家として名をなした岡部氏もプライドが許さなかったのではないか。岡部氏の経歴には、100万部以上も売れたはずのこの「第2話」の挿絵は作品として記載されていない。芸術家として大成する前の「恥ずかしい作品」だったからにちがいない。

上のパラグラフを書き終えてから、瑞雲舎のホームページを覗いたところ、瑞雲舎はこの「第2話」を9月に刊行する予定だということがわかった。5月に岡部氏がお亡くなりになって「障害」がなくなったからだ。この出版社はどこまで人権無視を重ねるつもりなのだろうか。人種差別も著作権無視もどちらも人権侵害である。私たちはこの絵本から、このことを学ばねばならない。そして、この本は絶対買ってはいけない。

(守 一雄)

【追記の追記】

上の(3)の予想通り、ドビアスのイラストの携帯ストラップなどの商品が登場しています。ただ、私の予想に反して、特に誰も問題にしていないようです。いったい、1988年の騒ぎは何だったのでしょうか?

(2008.3.7)