毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]

(kazmori@gipnc.shinshu-u.ac.jp)

|

|

(c)光文社 |

「行動経済学」は「応用認知心理学」だった。

ノーベル賞を初めて取った心理学者は誰か?パブロフ?確かに医学生理学賞を1904年に受賞しているが、パブロフは生理学者であって心理学者ではない。ピアジェ?残念。ピアジェはノーベル賞をもらっていない。1973年に医学生理学賞を受けたローレンツもティンバーゲンも心理学の教科書には出てきたものの、彼らも動物行動学者であって、心理学者ではない。ハーバート・サイモンが1978年に経済学賞を受賞したとき、ついに「心理学者がノーベル賞を受賞」と思ったが、サイモンは人工知能学者でやはり心理学者とは言いにくい。しかし、2002年に経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンは正真正銘の心理学者である。彼自身、自分が心理学者であって経済学の授業は受けたことがないと言っているそうだし、経済学賞が発表されたとき、経済学者の多くが「カーネマンって誰?」と言ったそうだ。

もっとも、心理学者の間でも、カーネマンよりは共同研究者のトヴァスキーの方が知られているかもしれない。少なくとも、カーネマンの名前はトヴァスキーと対になって思い出されることが多いはずだ。ではなぜカーネマンだけが受賞したのかというと、トヴァスキーは故人だからである。ノーベル賞は生きている人しか受賞できない。

カーネマンやトヴァスキーと言えば、人間の認知の誤りやすさについての研究者であって、認知心理学者のはずである。その認知心理学者がなぜ経済学賞をもらったのかというと、経済学が暗黙の前提としていた「合理的な人間」という前提が正しくないことを数多くの心理学実験によって実証したからである。従来の経済学が前提としていた「合理的な人間」を著者はこんな掛詞で説明している。

経済人は感情に左右されず、もっぱら勘定で動く人々である。経済人は市場は重視するが、私情や詩情には無縁である。金銭に触れるのは好きだが、人の琴線 に触れることには興味がないような人々なのだ。

カーネマンとトヴァスキーは、人間の認知が各種のヒューリスティックスやバイアスによって歪められていること、だから、人間の合理性には一定の限度があることを実証した。人は感情に左右され、私情で判断し、琴線に触れることを好むのである。

実を言うと、ホントの経済学賞受賞者は経済学者のリチャード・セイラーと言うべきなのかもしれない。セイラーがカーネマンらの研究成果を経済学に導入し、「合理的な人間」を前提としない経済学を確立したことが評価されたと思われるからだ。そして、その経済学こそが、「行動経済学」なのである。さらに、「合理的な人間」の前提からは理論だけで十分であるが、実際の人間が合理的に振るまわないのだとすれば、実験が必要となる。そこで、経済学に実験的手法を持ち込んだヴァーノン・スミスも共同受賞者となった。

セイラーの「行動経済学」やスミスの「実験経済学」は新しい学問領域なので、適当な入門書がなかったが、これは新書で読みやすい。冒頭にも書いたが、これはもうほとんど認知心理学そのものである。認知心理学の成果がこのように広まっていくことはなんだか嬉しい気がする。経済学の次は、政治学、そして法律学だと思う。認知心理学の成果に基づく司法や立法がなされるべきであるし、認知心理学に基づいて政治学を見直すことも重要だと思う。「行動法律学」とか「行動政治学」ってもうあるのかな?(守 一雄)

【付記】14年前(1992年)に、竹内靖雄さんの『経済倫理学のすすめ』(中公新書)をこのDOHCで紹介したことがあった。竹内さんの「経済倫理学」は「感情」の問題を「勘定」に置き換えればうまく行くことを論じたものだった。言い換えれば、人間の倫理の問題を「合理的な経済人」となることで解決しようとするものだった。当時は、経済学者の合理的な考え方に感心して面白く読んだものだが、そのころにはもうすでにアメリカではまったく逆の考え方の「行動経済学」が生まれていたのだ。(守 一雄)

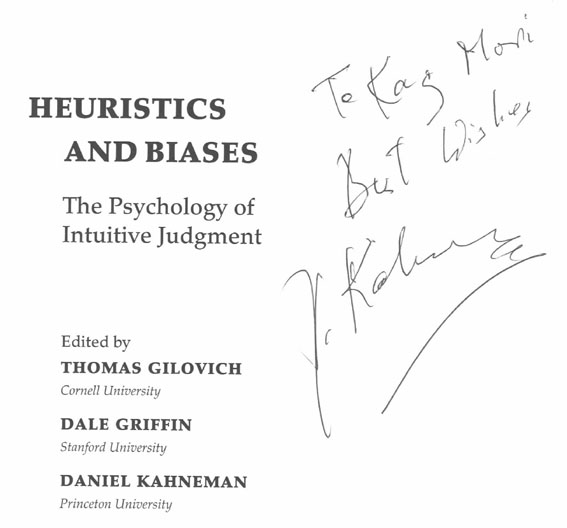

【追記】その後、カーネマン博士にアメリカ心理学会で会ってサインをもらった。