毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]

(kazmori@gipnc.shinshu-u.ac.jp)

寒中お見舞い申し上げます。今年もDOHCをよろしくお願いします。

昨年8月に父が永眠しました。そこで、ふつうは11月中に「喪中はがき」を差し上げて年賀状の交換を辞退すべきだったのですが、年賀状を見るのがつらいほどに悲しみに打ちひしがれているわけでもないので、「こちらからは出さないけれどいただく方は喜んで受け取る」ということにしました。そして、いただきっぱなしにはならないように「寒中お見舞い」を出しました。考えてみれば、親の死は確かに悲しいことですが、誰でも一度は死ぬのですから、自分が十分に独り立ちしてから親を亡くすことができるのは幸せなことだとさえ思います。

(守 一雄)

|

|---|

|

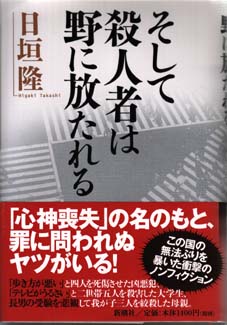

(c)新潮社 |

その矛盾とは書名にあるとおり「精神異常者は殺人を犯しても罰せられず、またすぐ野に放たれる」ということである。なぜ罰せられないのか?「精神異常(法律用語は「心神喪失」)」は病気であって本人が悪いのではない」からであるという。なぜすぐ野に放たれるのか?「精神病院に入れられても病気が治ればすぐ退院になる」からである。では、治ったと思った患者がまた殺人を犯したらどうなるのか?当然、それも病気のせいだからまた無罪である。というより、正確には「無罪」ではなく、そもそも心神喪失が疑われる場合には警察や検察の段階で「不起訴」扱いになって、裁判にかけられることさえないのである。「病気」を理由に不起訴になった犯人は病気が治った段階で起訴しなおすべきだと思うのだが、もうその時にはだれも憶えていないのだ。

犯行時に心神喪失だったかどうかは、精神科医による「精神鑑定」によって判断される。しかし、精神科疾患のほとんどは「診察の時点でさえ病気であるかどうかの判断が難しい」ものである。ましてや、「犯行時に遡って心神喪失であったかどうか」が客観的に鑑定できるはずがない。しかし、権威あるその道の専門家(精神科医)が「心神喪失だった可能性が高い」と鑑定書に書きさえすれば、そうなってしまうのである。

「心神喪失」なんていう考え方は、近代になって西欧から輸入されたもので、日本にはなじまないとしても西欧の先進国はそうしているのだから日本もそうせざるを得ないのだろうと私は勝手に考えていたのだが、これもそうではないことがこの本を読んでわかった。ノルウェーやスウェーデンなど、心神喪失による刑の軽減を認めない国も多いのだ。そして、心神喪失による刑の軽減を認めている国はそうした精神異常者を処遇するための仕組みを持っている。心神喪失による不起訴を乱発する一方で、不起訴になる精神異常者に対する処遇の仕組みがないという矛盾があるのは日本だけなのだ。だったら、なぜ日本も刑法を改正して第39条を矛盾のないものにしないのだろうか?立法府であるはずの国会議員が利権に関わること以外は仕事をさぼっているからである。

では法務省は何をしているのか?裁判官やその他の司法関係者は?大学の刑法学者は?マスコミは?この本を読む限り、そのどれも期待できない。「この国は法治国家なのか」という日垣さんの問いかけはとてつもなく重い。 (守 一雄)