子宮頸がんワクチン9価について

「子宮頸がんの予防ワクチンがあるなら受けたい」

「子宮頸がん予防のために、子どもに受けさせたい」

このように考えられる方は、多いのではないでしょうか?子宮頸がんは、日本国内で1年間に約11,000人が診断され、患者数は20代後半から40歳代でピークになります。患者数・死亡率ともに、2000年以後増加しており、WHO世界保健機関でも警鐘を鳴らしているがんです。

そこでここでは、子宮頸がんを予防するワクチンの概要から接種の年齢、気になる副作用、日本で受けられる3種のワクチンについてご説明します。

子宮頸がん(HPV)ワクチンとは?

子宮頸がんの原因のほとんどは、HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスの感染によるものです。そのため、HPV感染を予防することが、子宮頸がんを防ぐ手段となり、HPVワクチンは子宮頸がんを予防するワクチンということになります。つまり子宮頸がんワクチンは、HPVワクチンということです。

子宮頸がんワクチンと性交渉の関係性

HPV(ヒトパピローマウイルス)は、主に性器接触で感染するウイルスで、性交渉を経験したあとは、ほとんどの方が感染を経験する、ごくありふれたウイルスです。そのため、性交渉を経験する前に予防接種を行うと、非常に効果的であるとされています。

ワクチン接種の年齢は?大人も受けていいの?

HPVワクチン接種の推奨年齢は、小学6年生から高校1年生相当の女子(標準的接種期間は中学1年生)とされています。そのため、国が定める子宮頸がんワクチンの定期接種の対象者は、小学6年生〜高校1年生の女子です。では、この推奨年齢以外の女性のワクチン接種はどうなのかというと、15〜45歳くらいの女性全てにおいて、接種意義があるとされており、定期接種ではないものの、接種を受けた方が良いといえるでしょう。

子宮頸がんワクチンの副作用(副反応)が知りたい

子宮頸がんワクチンといえば、副作用(副反応)のことで話題になったのを、ご存じかもしれません。では、どのような副反応が起こったのでしょうか?ここからは、軽い副反応と重篤な副反応について、見ていきましょう。

軽度な副反応

軽度の副反応は主に、注射部位の痛み・腫れ・発赤が挙げられます。さらには、注射の痛み・恐怖・興奮などをきっかけとした失神があるようです。これは、注射による心因性反応を含む、血管迷走神経反射として失神が現れることに起因していると考えられ、ワクチンの添付文書には、接種後30分程度は、椅子に座らせ様子を観察するのが望ましいと書かれています。しかし、国際的な臨床試験でも、失神の発現は認められておらず、非常に稀なケースといえるでしょう。

重篤な副反応

子宮頸がんワクチンの重篤な副反応として、過敏症反応(アナフィラキシー、気管支痙攣、蕁麻疹等)、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑病、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)が挙げられています。しかし、これらの副反応は、発生数そのものが少なく、発生頻度も不明です。

また、子宮頸がんワクチンの副反応として問題になった、全身の痛みや歩行困難、睡眠障害や記憶障害など多岐にわたる症状が挙げられます。これに対しては、以下のように日本産科婦人科学会のホームページにも記載されています。

世界保健機構 (WHO) は最近、ワクチン接種ストレス関連反応(ISRR:Immunization stress-related response )という概念を提唱しています。接種前・接種時・接種直後に見られる急性反応としての頻脈・息切れ・口喝・手足のしびれや、めまい・過換気・失神等、そして、接種後の遅発性反応としての脱力・麻痺・異常な動き・不規則な歩行、言語障害等の解離性神経症状的反応などが含まれています。ワクチンが直接の原因ではない症状も含む好ましくない事象(有害事象)とワクチンの接種に伴う免疫の付与以外の反応(副反応)を区別して評価することが重要です。

参考URL:日本産科婦人科学会|子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために

子宮頸がんワクチンは受けるべきか?

子宮頸がんワクチンを受けるべきかどうか、非常に難しい判断のように考えられています。しかし、子宮頸がんにかかるリスクと、接種後の副作用に苦しむリスクの確率で見れば、より確率が高い子宮頸がんにかかるリスクを排除しようとするのが普通のことに思えるのではないでしょうか?

将来かかるかもしれない病気のために、今の健康を損なうリスクは避けたいと、考えるのも当然のことです。接種の推奨年齢が、幼い小学6年生相当の女の子ということを考えると、親御さんが躊躇するのも当たり前のこと。子宮頸がんワクチンに関する情報をできるだけ収集し、「ご家族もご本人も十分納得してから接種する」ことが求められているのではないでしょうか?

子宮頸がんワクチン9価:シルガード9

子宮頸がんワクチン9価は、海外(特に先進国)で安全に使用されているワクチンで、日本国内でも製造販売承認を取得し、2021年2月24日販売が開始されました。その安全性は、世界的に認められており2020年時点でアメリカ・イタリア・カナダ・ドイツなど80カ国以上で承認を受け、定期接種として導入している国は、35カ国以上に上ります。

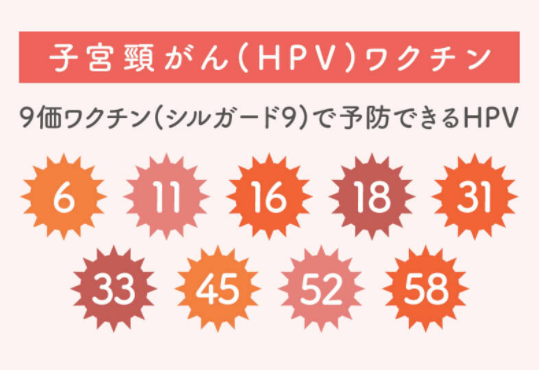

子宮頸がんワクチン9価=シルガード9は、子宮頸がんの原因とされるHPV(ヒトパピローマウイルス)9つの型である6、11、16、18、31、33、45、52、58型に対応しているワクチンです。今までのワクチン、サーバリックスとガーダシルでカバーしてきたのは子宮頸がん全体の70%ほどでしたが、シルガード9は31、33、45、52、58型を追加でカバーしており、子宮頸がんの90%を予防できると考えられています。さらに、外陰がんや肛門がん、咽頭がん、性感染症である尖圭コンジローマなどの予防効果が期待されているのです。しかし、このシルガード9は、まだ定期接種の対象にはなっておらず、任意接種のみとなっています。任意接種は全額自己負担となり、公費補助はありません。

ワクチン接種のスケジュール

接種スケジュールは、初回接種→2ヵ月後接種→初回から6ヵ月後接種とされており、1年以内に3回摂取するのが望ましいようです。このワクチンは、3回接種で効果を発揮します。接種の方法は筋肉注射です。

上田原クリニックでもシルガード9は接種可能となっていますので、ご希望の方はご相談ください。

子宮頸がんワクチン9価の費用

| シルガード9 | 1回接種 30,000円 |

|---|

子宮頸がんワクチン4価:ガーダシル

ガーダシルは、日本でサーバリックスに次いで2番目に発売された子宮頸がんワクチンです。HPVの4つの型である6、11、16、18型に対応しています。子宮頸がんワクチン=ガーダシルは、定期接種の対象となっており、その対象である小学6年生から高校1年生の女子は公費で接種が可能です。

ワクチン接種のスケジュール

接種スケジュールは、初回接種→2ヵ月後接種→初回から6ヵ月後接種とされており、計3回の接種で効果を発揮します。接種の方法は筋肉注射です。

当クリニックではガーダシルも接種可能となっておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

子宮頸がんワクチン4価の費用

| ガーダシル | 1回 17,900円 |

|---|

子宮頸がんワクチンをしたら子宮頸がん検診は?

子宮頸がんワクチンを接種したら子宮頸がん検診をしなくても良いの?というお声を聞くことがあります。

これに対する回答は「いいえ」で、子宮頸がんワクチンを接種していたとしても、子宮頸がん検診は受けていただくことがとても重要です。子宮頸がんワクチン=HPVワクチンは、全ての高リスク型HPV感染は予防できません。そのため、子宮頸がん検診も受診し、子宮頸がんに対する予防効果を高めることが大切です。

HPVワクチンは世界でも有効性が認められています

子宮頸がんワクチンは、世界でその安全性・有効性が認められているワクチンです。子宮頸がんを予防するため、接種を希望される方も多いのではないでしょうか?定期接種は対象年齢が限られています。対象年齢から外れた方は自己負担となってしまいますが、がんになるリスクを少しでも減らせるのであれば、接種を検討する価値は十分にあるといえるでしょう。

子宮頸がんワクチンであるガーダシル、シルガード9は当クリニックでも接種可能です。ワクチン接種にご不安・疑問等がございましたら、お気軽にご相談ください。

子宮頸がんワクチンのよくあるご質問

- 10年前にサーバリックスを接種していますが、シルガード9も打つべきですか?

- A.いいえ。ワクチンを重複して接種したときの安全性の確認ができていないため、接種自体は可能ですが、推奨の接種方法とはいえません。

- HPVワクチン9価と子宮頸がんワクチン9価は同じものですか?

- A.はい。HPVワクチン9価と子宮頸がんワクチン9価は同じものです。

- 9価のHPVワクチンは保険適用になりますか?

- A.いいえ。HPVワクチン9価=シルガード9は、保険適用とはなりません。全額自己負担の自由診療です。

- 性交渉を経験したあとに子宮頸がんワクチンを接種したら、無駄ですか?

- A.いいえ。性交渉後でも、ワクチンの効果が期待できるHPV型に感染していなければ、予防効果が期待できます。また、HPVの一部の型に感染していたとしても、感染していない他の型に対して、予防効果が期待できます。つまり、性交渉を経験したあとでも、子宮頸がんワクチン接種は、一定の効果があるとされているのです。子宮頸がんワクチンをご希望の方は、まずは当クリニックにご相談ください。