やはり、素晴らしい森でした!!

当日は"森の仲間"11名の参加。

関東組:kanさん、konさん、takさんご夫妻、yasさん、kabさん、新会員:koyさん、fuj、静岡から:iwaさん、長野県北信地方から:kobさんのご主人。と、各地からの集合となり、初参加組も多く、嬉しいかぎり!

"森の仲間"の催しは、名簿に掲載がなくとも会員のお連れあい様はもちろん大歓迎。お友達等は基本的に「会員になりませんか!」とお誘いすることにしています。つまり、"森の仲間"の主旨をご理解頂く方なら参加O.K.ということです。

これは、"森の仲間"を単なる自然大好き人間の親睦団体とはしたくない、いい遊びの企画があるから乗って行こう、だけではないんだよ、という思いからです。

ここは昨年秋の紅葉時にkanさんに誘っていただいて何人かの"森の仲間"で来たのです。その時に「ぜひ新緑も!」と話がまとまり、今回の企画成立。実現にご尽力下さったkanさん、どうもありがとうございました。

さて11:40上松駅に集合時は怪しい空模様。車組の3台に分乗し赤沢自然休養林へ。

現地でご案内下さるosaさんにお目にかかりご挨拶をして新緑の中でお弁当。12:50いよいよ初々しい緑色の森の中へ。

いやあ、見るからに新緑。深い緑、薄い緑、淡い緑、濃い緑。たくさんの緑色の重なり。雑木林とはまた違った針葉樹中心の森。木に幹の赤茶色もみずみずしい感じがする。

全国の自然休養林のこと、赤沢のこと、この森のことを巧みに解説しながら進むosaさん。ここには車椅子でも森に入れるよう「ふれあいの道」と称した歩道が1100m整備され、ゆったりとした広さと緩やかな傾斜で、私たちもとても歩きやすい。

途中にはたくさんの案内板が設置され、その場所・その木の特徴を知ることができます。

シロモジはチュウリップ型の柔らかな新緑の葉っぱの下に小さな薄黄の花を付け、マルバノキ(ベニバナマンサク)はカツラと間違うようなそっくりの葉。ホオノキがまさに芽吹きで元気な大きな芽を空に向けている。例年より10日程遅く、旧暦で祝う端午の節句に欠かせない名物・朴葉餅のはっぱが今年は地元のものでは間に合わない。

ここ木曾赤沢の森は江戸時代初期から尾張藩の厳格な保護のもと大切に守られ、また、伊勢神宮の御用林として管理にされてきました。ここのヒノキは樹齢350年、平均胸高直径50cm。現在は年に0.8mm太っている計算とか。

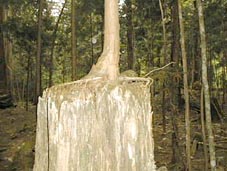

現在は天然更新の森ですが、強度の伐採の記録もあり、また、明治40年の植林記録があるが実際はもっと古い植林がなされていたらしいそうです。いかに貴重かいろいろと説明していただきました。

ちなみに、最近読んだ建築関係の記事によると最近竣工した寒川神社(神奈川)の材は木曾檜材で、丸太一石(こく・量の単位です、わかりますか?)100万円。本殿の柱は500mm角と550mm角で(天井高が6mなので長さは10mぐらいあると思います)1本4000万円、虹梁は高さ75cm、長さ13m、厚さ50cm、樹齢300年の檜で1本6000万円だそうです。

林の中には朽ちた伐採跡から芽生えた曾孫生え、サワラとヒノキの合体木など、人工一斉林では見られない姿もあります。天然更新が本当に行なわれていることの凄さ!チチブドウダンが釣り鐘のような花を付け、地面に落とした私のピアスのような赤い実はたぶんアリドオシ(ツルアリドオシ?)。

osaさんの案内のもと、「奥千本」と呼ばれる森の奥へと進みます。そろそろ雨が本格的に降ってきました。ミズナラ登場です。森の雰囲気が違います。太い大きな幹のミズナラがこの森の標高のもっとも高いあたりに立ち、長い間一帯を見守ってきた事を感じさせます。

私は、この森の空間の素晴らしさはどんな要因か、時々立ち止って考えました。まず、傾斜が緩やかで、私たちが歩きやすいのです。斜面の地面でなく視線は常に周辺の森を見ることが出来ます。それと、たくさんの色。木立が重なるように奥へ奥へと視線を導く奥行き。隙間?自分のいるところは透いているようでゆったりとし、その奥は茂っている森だから・・・?

空。空が見える事がとても大事。この空と森と、そう、それと地面との割合かも知れない。視界の中でこのバランスが安定することが、目で見て「いい森だなあ」と感じる大事な要素と気がつきました。また途中、kabさんとこんな話し。かばさんとは先日、「いい森とはなにか?」と話したばかり。二人とも昨年秋の紅葉時に訪れたこの赤沢はとってもいい森と一致していました。

「やっぱりここはいい森ですね」「でも今は見方によっては結構、荒涼とした雰囲気ですよね」「本当ね、なにかしら?」「落ち葉かなあ、大きなホオノキの落ち葉がたくさん落ちて枯れた白茶色を残しているでしょう。それが荒れた感じを引き出しているのかなあ」これは後に、ホオの枯れ葉の少ない場所を通り納得しました。落ち葉が完全に土と同化しているところでは「荒涼」とは感じません。落ちたばかりの葉でなく、まだ下草の生えていない土の上のしっかると枯れた落ち葉は「時間」を感じさせます。長い間ほったらかされた、という印象があるようです。朽ちた倒木もあり、膝にも届かない幼樹もあり、様々な形でこの森は「時間」を持っています。この微妙な取り合わせがいい雰囲気を生んでいます。

きっと、もう少しして林床が緑の下草に覆われると、はつらつとした森の姿となるのでしょう。kabさんの言葉は「森という空間」を考えたい私に大きなヒントをくれました。

志賀高原で鍛えているkobさんがご一緒だったおかげで教えてもらわなければ気がつかない山野草をいくつも見せてもらいました。シュンラン、イチヨウラン、ツクバネソウ、バイカオウレン、などです。kobさんには10/1まで志賀高原でほとんど毎週行なわれる自然観察会のご案内をいただきました。今度出かけてみようと思います。

雨がひどくなってきて、スミレや花の終わったショウジョウバカマを目にしながら、森林鉄道の軌道跡を歩き、出発した最終便の森林鉄道を引き返して乗せてもらって、ほっとして車窓からの景色を眺めながら出発地点へ4:00前に戻ってきました。森林鉄道資料館も見せていただきました。

日帰りではもったいないような、夢のような赤沢でした。

「雑木林が一番」と言うkabさんにも、林業の再興を目指し「それでも針葉樹は必要だよ」と思う私にもこの赤沢の森は本当に美しい、と思うのです。日本の森は人が関わる事で保たれてきた、のです。現在は天然更新のこの森の今のこの様な形も、やはり人間が関わっているのです。自然の力と共に、自然の教えを請いながら培われてきたひとつの形です。

今は、「自然休養林」としてこれからの姿を模索し続けています。森は生きています。この姿はかわりつつあるのです。ぜひ、機会を作って訪れてみてください。

ろくにメモも取らない私の報告で、皆さんに伝わったでしょうか?

以上 fuj

|